Физики доказали эффективность автоматической системы управления плотностью плазмы на российском токамаке

- 29.01.2025

Специалисты Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) разработали систему управления плотностью плазмы для российского токамака Глобус-М2 Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе РАН (ФТИ им. А.Ф. Иоффе, г. Санкт-Петербург) и в конце 2024 г. продемонстрировали в эксперименте ее эффективную работу. В течение 150 миллисекунд система контролировала и поддерживала заданное значение электронной плотности ионизированного газа в токамаке. Работа выполнялась при поддержке гранта РНФ.

На сегодняшний день в мире реализуется достаточно много проектов, посвященных управляемому термоядерному синтезу (УТС). Большинство исследований проводятся на экспериментальных установках, в основе которых лежат различные системы магнитного удержания – магнитные ловушки либо замкнутого типа (токамаки и стеллараторы), либо открытого типа (пробкотроны). ИЯФ СО РАН является одним из мировых лидеров в разработке и исследованиях открытых магнитных ловушек, при этом специалисты института принимают участие и в других проектах. Один из таких российских экспериментов – петербургский сферический токамак Глобус-М2. Для него новосибирские физики разработали, создали и установили дисперсионный интерферометр (ДИ) – редкий тип диагностической системы для измерения плотности плазмы путем зондирования на двух длинах волн. Благодаря уникальным характеристикам устройства физики получают точные данные о концентрации электронов в плазме каждые 20 микросекунд. В конце 2024 г. специалисты ИЯФ СО РАН оснастили редкую по функционалу диагностику дополнительной системой – системой обратной связи. Она позволяет не только контролировать уровень плотности плазмы, но и управлять им, постоянно поддерживая необходимое значение.

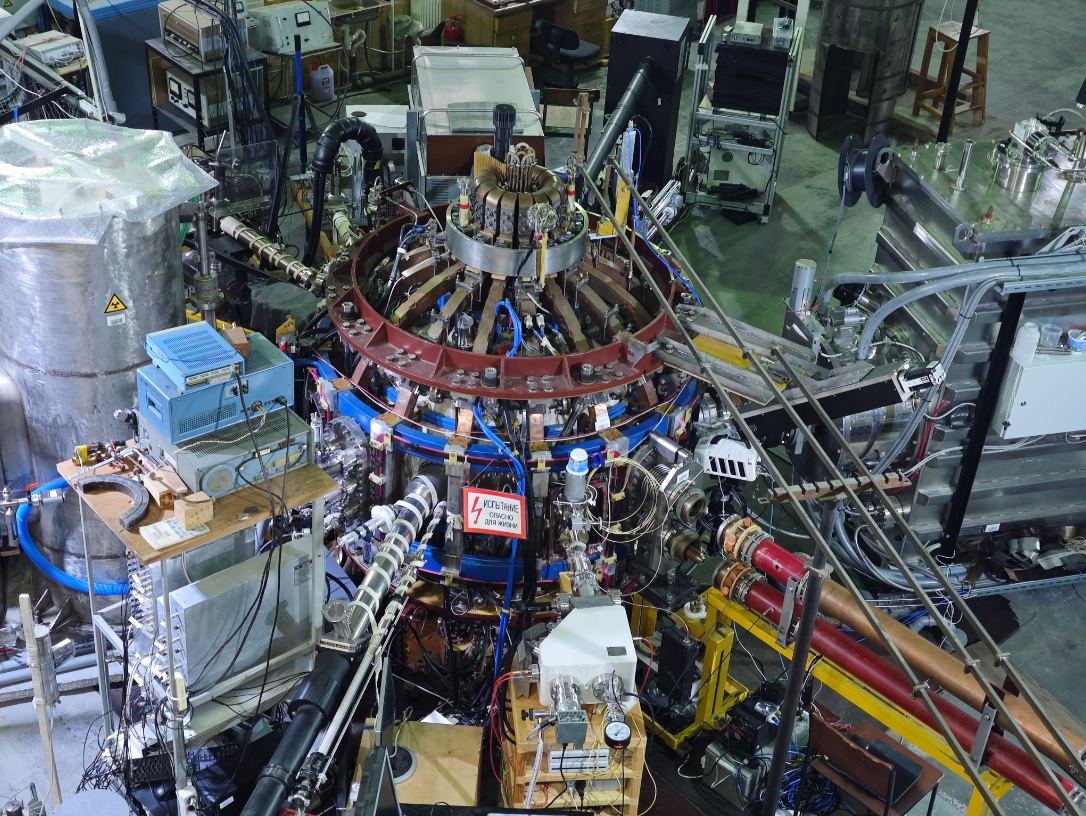

Токамак Глобус-М2. Фото предоставлено В. Минаевым.

«Плотность и температура плазмы – два важных параметра, от которых во многом зависит успех экспериментов по УТС, – прокомментировала научный сотрудник ИЯФ СО РАН кандидат технических наук Светлана Иваненко. – Диагностические системы для их измерения, соответственно, также очень важны. Надежным инструментом измерения электронной плотности плазмы является интерферометрия. В основе этого метода лежит принцип суперпозиции, то есть слияния, двух электромагнитных волн, вышедших из одного источника. В классических схемах интерферометров (например, Майкельсона) одна из волн перед слиянием проходит через исследуемый объект (плазму), а другая – огибает его. В результате в выходном сигнале появляется набег фазы, связанный с плазмой, который прямо пропорционален ее плотности. Но у классической схемы интерферометра есть недостатки – ее оптические элементы очень чувствительны к вибрациям, которые во время работы установки неизбежны. Например, когда работает наша Газодинамическая ловушка (ГДЛ), все вокруг дрожит и вибрирует, даже пол трясется. Если в этот момент одно зеркало немного сдвинется, то луч уже будет идти не совсем так, как задумано. Длина пути у обоих лучей не должна меняться – только в этом случае мы будем знать, что возникающий набег фазы связан только с плазмой. Если же длина поменяется, то это тоже приведет к набегу фазы, но он никак не будет связан с плазмой, а будет определяться вибрациями, мы же никак не сможем отличить один от другого».

Для токамака Глобус-М2 специалисты ИЯФ СО РАН разработали уникальный дисперсионный интерферометр на основе СО2-лазера с длиной волны излучения ~10 микрон, обладающий минимальной чувствительностью к любого рода вибрациям. В составе штатных диагностик на токамаке дисперсионный интерферометр ИЯФ СО РАН работает уже три года.

«Важность дисперсионного интерферометра для токамака Глобус-М2 заключается в возможности мониторного измерения линейной плотности, – пояснил ведущий научный сотрудник ФТИ им. А.Ф. Иоффе кандидат физико-математических наук Владимир Минаев. – К особенности сферических токамаков следует отнести возможность удержания плазмы с высокой плотностью в относительно слабом удерживающем магнитном поле. Ранее использовавшиеся СВЧ-интерферометры плохо работали в таких условиях из-за сильной рефракции, а для снижения ее влияния требовалось уменьшать длину волны зондирующего излучения. К сожалению, источники такого излучения фактически отсутствуют. В настоящее время на Глобус-М2 работают три диагностики для измерения плотности: СВЧ-интерферометр (с вышеуказанными оговорками), ДИ и диагностика томсоновского рассеяния. Последняя позволяет измерять профили плотности с частотой 300 Гц, что достаточно для целей управления. К недостаткам этой системы следует отнести ее сложность и, соответственно, существенно более высокую стоимость и необходимость использовать большее количество патрубков (для зондирующей и приемной аппаратуры). Таким образом у ДИ есть ряд конкурентных преимуществ при использовании на установках следующего поколения, в том числе на прототипах реакторов».

В рамках гранта РНФ и сотрудничества с питерскими коллегами специалисты ИЯФ СО РАН должны были не только создать дисперсионный интерферометр, который бы работал в измерительном режиме, но и дополнительно оборудовать его функционалом, позволяющим управлять плотностью плазмы.

«Эта автоматическая система во время эксперимента сравнивает полученные от измерительного модуля дисперсионного интерферометра значения плотности плазмы, приходящие каждые 20 микросекунд, с некоторым, заданным оператором, уровнем, на котором необходимо поддерживать текущую плотность, – добавила Светлана Иваненко. – На основании возникающей ошибки рассогласования (используя специальные алгоритмы) формируется сигнал управления пьезоэлектрическим клапаном, отвечающим за напуск газа в камеру токамака, что в свою очередь, позволяет изменять плотность плазмы».

По словам специалиста, на токамаке Глобус-М2 им удалось управлять плотностью плазмы при длительности разряда всего в 250 миллисекунд. «В условиях таких коротких длительностей (а для управления из указанного интервала нам отводилось всего 100-150 мс) нам удалось продемонстрировать, что система работает – мы эффективно поддерживали плотность плазмы на необходимом уровне в течение заданного промежутка времени», – прокомментировала Светлана Иваненко.

Результаты экспериментов ИЯФ СО РАН очень важны для дальнейшего развития и использования диагностики с данным функционалом на таких установках по магнитному удержанию плазмы, как токамак Т‑15МД (Москва, Курчатовский институт) и проектируемый токамак с реакторными технологиями – ТРТ.

«Для Глобуса контур управления плотностью с обратной связью не очень актуален, но для установок следующего поколения с большой длительностью разряда это будет очень важно. Следует заметить, что кроме клапана, подающего газ в разряд, есть еще неуправляемый источник поступления атомов – рециклинг со стенки. И с этим надо разбираться, в том числе, при создании в дальнейшем промышленного устройства», – добавил Владимир Минаев.

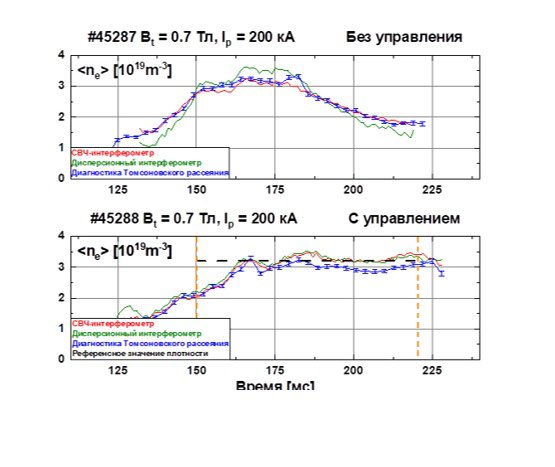

Верхний график показывает изменение электронной плотности плазмы без использования системы управления ИЯФ СО РАН. На нижнем видно, как система управления эффективно поддерживает заданную плотность. Значения электронной плотности измерены СВЧ-интерферометром, дисперсным интерферометром и диагностикой томсоновского рассеяния. Иллюстрация предоставлена командой Глобус-М2.