Четыре главных события в жизни Владимира Купчика

- 01.09.2025

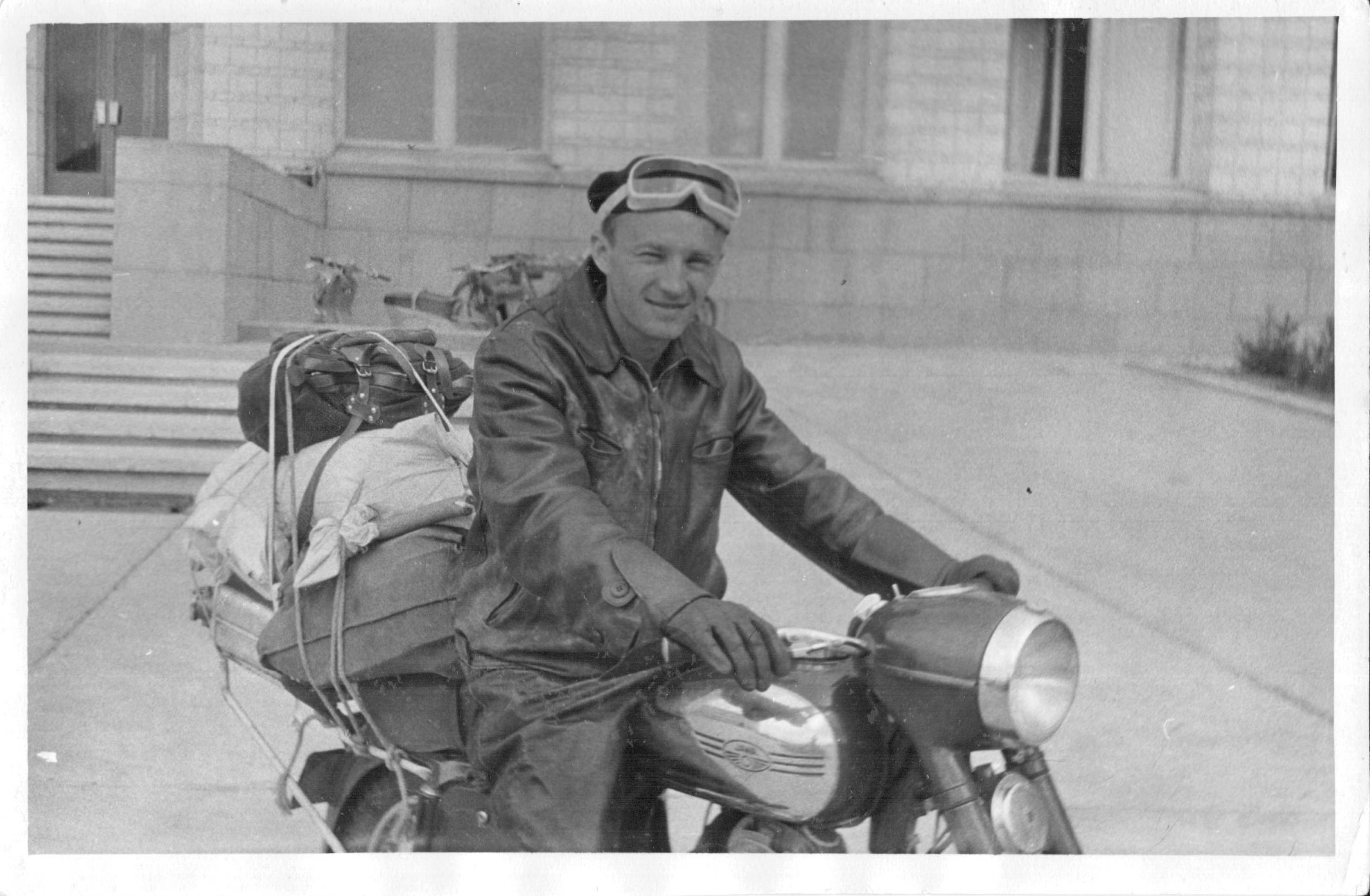

Если спросить у начальника отдела автоматизации административно-хозяйственной деятельности Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) Владимира Исааковича Купчика, какие события в своей жизни он считает самыми важными, он назовет четыре: ИЯФ, рождение дочери, создание «Ирмы» и брак с Тамарой. История о том, как Владимир Исаакович попал в новосибирский Академгородок, начинается, как в фильме «Ирония судьбы», с бани. Именно там он узнал от приятелей из Московского инженерно-физического института (МИФИ), в котором тогда работал на кафедре электрофизических установок, что в структуре Института атомной энергии образуется новый НИИ – ИЯФ СО АН СССР, и набирается команда в Сибирь. В 1962 г. Владимир Купчик, тогда 26-летний лаборант, приземлился в новосибирском аэропорту, а следом на поезде приехал его любимый мотоцикл «Ява». Так началась новая глава в жизни старейшего сотрудника ИЯФ СО РАН. В интервью Владимир Исаакович рассказал о военных годах, проведенных в Подмосковье, голоде и четырех сушеных рыбках на веревочке, которые мама давала на весь день, службе в армии и впервые ощутимой сытости, тяге к образованию и о том, кто же такая «Ирма».

В.И. Купчик у ИЯФ СО АН СССР, 1963 г. Из личного архива В.Купчика.

– Владимир Исаакович, вы приехали в строящийся новосибирский Академгородок почти в первой волне, в 1962 году. Расскажите, пожалуйста, откуда вы родом?

– Родом я из города Шостка Сумской области. Знаменито это место было тем, что там находились пороховые заводы, которые выпускали помимо пороха еще и магнитофонную ленту. Может быть, вам попадалось в телевизоре: «Фильм снят на кинопленку Шостинской кинофабрики». Так вот, мой отец был директором этой фабрики, то есть порохового завода. Потом мы переехали в Подмосковье, потому что отца перевели на другую службу – он стал директором Госфильмофонда СССР, который находился, да и сейчас находится, в Белых столбах (железнодорожная станция такая). Туда попадали киноленты со всего союза, было громадное производство по их восстановлению, архивированию, переводам. Мне было три года, там я жил до начала войны.

– Есть ли у вас какие-то воспоминания о военном времени?

– Помню, как лазили на крышу дома и смотрели взрывы в стороне Москвы, до нее от нас было 50 километров.

– Вы были в эвакуации?

– Да, в 1942 году мы были эвакуированы в Башкирию.

– Страшно было?

– Страшно. До сих пор помню момент, как на железнодорожной станции города Воскресенска наш поезд начали бомбить немцы. Ночь, поезд стоит, а напротив здание вокзала одноэтажное и окна все в огне. В вокзал они попали, а в нас нет.

– Вы были с папой и мамой?

– Папа в 1941 году ушел на фронт добровольцем.

– Вернулся?

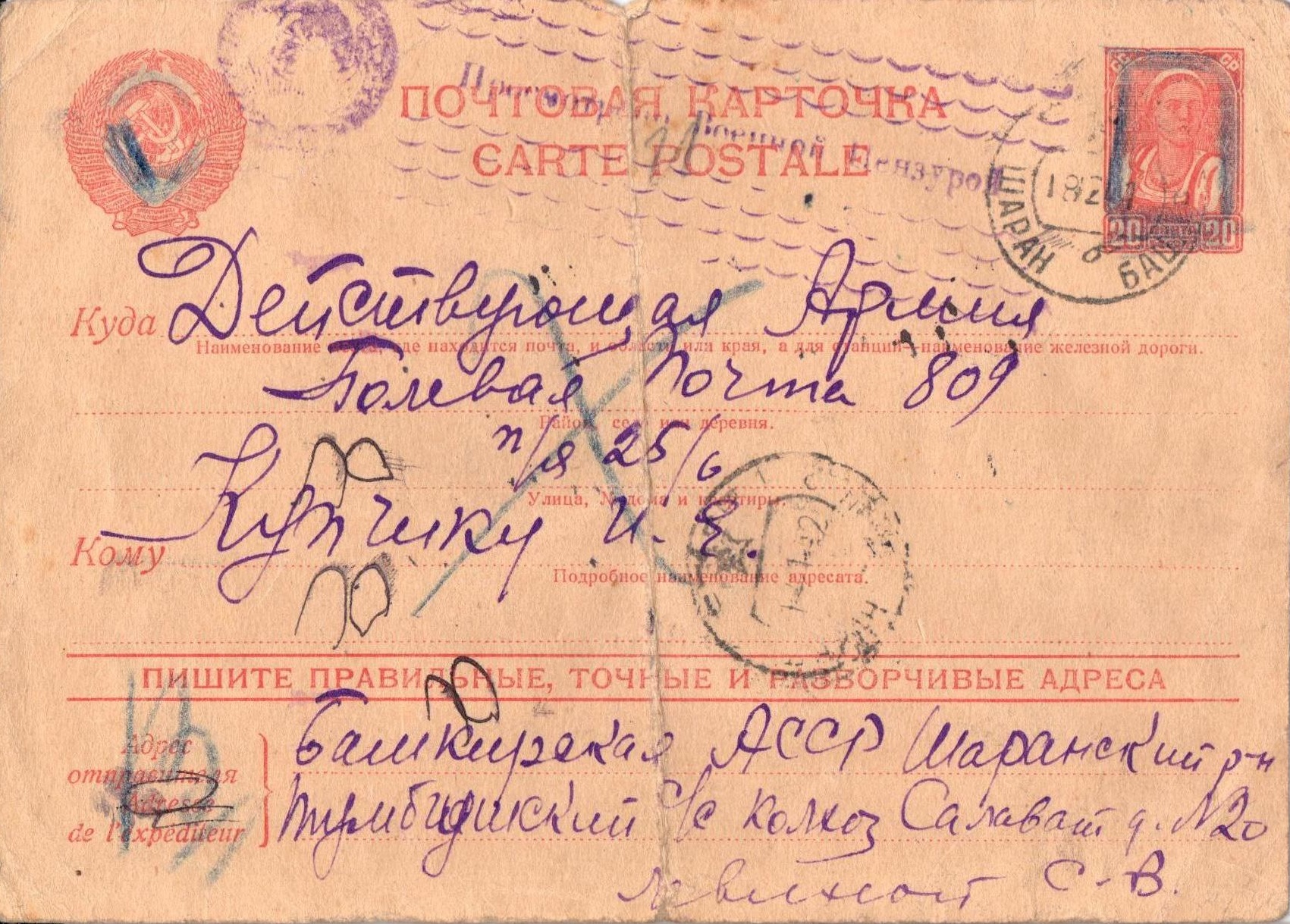

– Нет, так и пропал без вести. У него, как у директора, была бронь, но он просочился в военкомат в момент, когда одна бронь уже кончилась, а вторая оформлялась. Это был июнь или июль 1941 года, а в сентябре под Смоленском они попали в окружение. В Белых столбах рядом с нами мужичок один хромой ходил, оказалось, что он служил в одной части с отцом. Ему сильно ранило ногу и его вывезли, а на следующий день их отряд окружили, и все пропали. У меня сохранились несколько открыток, которые отец с фронта присылал маме.

В эвакуации мы с мамой и сестрой пробыли недолго, после этого опять вернулись в Подмосковье, в Белые столбы. Жили мы не близко от железной дороги, но как ее бомбили, слышали. Это же как раз московско-донбасское направление – немцы по нему каждый день бомбили, но я не помню, чтобы хоть раз попали. Вокруг были сотни воронок, которые после войны, кстати, очень ценились. В воронках скапливалась вода, и получался небольшой прудик, из которого можно было поливать огород. Вскоре нас уплотнили, а потом и вовсе попросили с директорской квартиры. Но отец еще до начала войны начал строить дом, и мы переехали туда.

– Вот шла война, я даже не знаю, как правильно задать этот вопрос. Вы дети, мама одна. Как вообще это было?

– Понимаете, у меня память-то плохая уже, но хорошо помню, что непрерывно хотелось есть. Еды практически не было, хоть мама и работала, но нас-то было двое: старшая сестра и я. Летом почему-то в это время появилась сушеная вобла. Где ее мама покупала, я не знаю, но вот она мне на веревочку три-четыре рыбки повесит и отправит гулять. Собирали клубнику лесную, наберешь банку, пока домой дойдешь, уже съешь всю. Да и после войны было голодно. Помню, как в Белых столбах организовали пионерский лагерь при школе, и мама меня туда отправила. И вот надо было идти на построение, а я в обморок падаю, так есть хочу. Так что не выбрасывайте никогда хлеб. В армии, а это 1955 год, тоже жутко хотелось есть. Работа была тяжелая, танковый полк все-таки, кругом одно железо – вес прибавляешь, но это мышцы.

– Помните, когда наелись?

– В конце службы, когда демобилизовался. Служил я в Западной Украине, в Прикарпатском военном округе, в войсковой части № 52826 (вот ведь вбилось в голову). В армии я получил свою первую специальность – радист на танковой радиостанции. Я был любопытен и совался во всякие места, где было интересно, а в армии был учебный взвод, куда набирали тех, у кого есть хотя бы среднее образование. Нас учили пользоваться радиостанцией, азбукой Морзе.

В 1956 году наш полк нес службу в совершенно бандеровском крае: десять лет, как кончилась война, а там в каждом дворе пулемет. Обстановка была весьма напряженная. Когда начались Венгерские события, нас сняли по тревоге и полк куда-то пошел. По ходу мы были разделены на две части: одна, в которой был я, осталась стоять на границе с Венгрией, а вторая ушла воевать. Воевали они недолго, несколько месяцев, вернулись, и мы снова оказались вместе. Это были знакомые ребята, с которыми мы кашу ели и, прошу прощения, по девкам бегали, а вернулись совершенно другие люди. Я очень рад, что вы ничего не знаете об этом.

– Вы видели Великую отечественную войну ребенком, стояли на границе с Венгрией и были свидетелем тех событий, сейчас тоже живем в неспокойное время. Что, как вам кажется, самое страшное в этом?

Почтовая открытка на фронт отцу В.И. Купчика от матери. Фото из личного архива В. Купчика.

– В первую войну мне не было страшно, есть я хотел, вот и все, а так гуляй, играй в футбол. Маме было страшно, а мне нет. В Венгрии тоже не было страшно – по тревоге нас подняли, полк пошел, колонна танков, и опять еды не везут, и спать хочется. А куда идем? Зачем? Ничего не понятно. А когда пришли, нам рассказали, что велено защищать Варшавский договор, мы и защищали. Когда мы переехали границу, у кого-нибудь в голове хоть какая-то мысль была, что мы нарушаем все законы? Нет. Кухня опять отставала, вот и все проблемы. Нет, солдат об этом мало что знает. Я не думаю, что ребята, которые сейчас воюют, думают о глобальных проблемах. О своей жизни они думают, о своих близких, о том, чтобы кухня не отстала.

– Вообще я не собиралась плакать.

– Ну давайте бросим.

– Нет уж. Вот вы были маленьким, говорите, вам страшно не было, было страшно маме. Как мама справлялась? Кем она работала?

– Я сейчас с ужасом вспоминаю, как сильно плакала мама, когда я уходил в армию. Я тогда не понимал, в чем дело, а теперь понимаю: муж погиб, теперь сын уходит. Я хочу сказать, что самый пострадавший от войны человек в нашей семье – это мама.

– В 1958 году вы демобилизовались и вернулись в Белые столбы, а что было дальше?

– Поступил на работу. В Москве был радиозавод, который выпускал радиолокационные станции и, параллельно телевизоры «Темп». Я устроился разнорабочим в механический цех. С большим удовольствием выкапывал из-под снега болванки, ставил их на механическую пилу и пилил заготовки для токарных станков, здоровый был. А потом мне предложили вакантное место – молотобойцем в кузнице. Старый кузнец говорил, что уважаемым человеком на заводе стану, зарплата будет, все будет. Я отказался, учиться пошел.

– Откуда у вас была такая тяга к учебе?

– Да черт бы знал.

– У родителей было образование?

– Отец практически без образования, только начальное. Мама была сельским адвокатом в округе, занималась с местными жителями. Наверное, в школе нравилось учиться, не знаю.

– И куда вы пошли учиться?

– На вечернее отделение в МИФИ, учился на кафедре электрофизических установок, был лаборантом. Здание кафедры находилось на станции метро «Сокол». Я оказался очень ценным сотрудником. Мы работали с ускорителем, он был размером с небольшую комнату, я занимался монтажом, а там проводов куча, и все нужно аккуратно разложить и подключить. Так я в танке примерно этим же и занимался: тесное пространство и огромное количество всего, что нужно уложить. Коллеги пришли в восторг.

Отучился я полтора курса в МИФИ, а потом оказался в ИЯФе, в Новосибирске, и перевелся в Новосибирский государственный университет.

– А как вы узнали про ИЯФ?

– А как в том кино, помните: «Мы с приятелями ходим в баню».

– Прямо вот так?

– Ну да. Мы с приятелями, с которыми учились в одной группе в МИФИ, постоянно ходили в баню. А работали они в Институте атомной энергии. И Боря, мой лучший друг, в бане мне рассказал, что у них образовался институт в институте, и что надо ехать в Новосибирск, там квартиры дают. Я тоже захотел в Новосибирск. Во-первых, это все было жутко интересно, а, во-вторых, квартиру обещают. Мне назвали фамилии людей, которые в Москве формировали команду для переезда, и я пошел. Меня принимал Панасюк Вадим Семенович, сейчас его тут уже почти никто не помнит, он на ВЭПП-2 работал. Он меня встретил в Институте атомной энергии, мы сели с ним на проходной и стали беседовать. Вадим Семенович меня спросил, что я больше всего люблю. Я говорю: «Мотоциклы». Был у меня мотоцикл «Ява», со мной из Москвы приехал. Про физику-то я с ним, конечно, не мог поговорить, с моим-то образованием, но я перед этой встречей как раз прочел что-то про электрооборудование, и начал ему рассказывать. В общем, меня приняли на кафедру электрофизических установок на сборку ускорителей, и я уехал из Белых столбов, где остались мама и сестра.

В 1962 году начался мой стаж работы в ИЯФе, хотя оформляли меня еще в Москве. Нас таких было много. Я, кстати, был ответственным за аппаратуру, которая перевозилась из Москвы в Новосибирск. В Москве я должен был принять оборудование у людей, которые его сдают, затем упаковать, погрузить и отправить. В Новосибирске тоже нужно было все принять и распаковать. Я вел журнал, который перед отъездом у меня забрали и унесли в первый отдел. Так как мне нужно было принимать оборудование, которое ехало поездом, меня отправили в Новосибирск на самолете. Это был мой первый полет, в 26 лет. На поезде приехал и мой мотоцикл. Приходит ко мне начальник склада Василий Федорович Козлов и говорит: «Иди, забирай свой ящик». Я приехал, открыл, «Ява» моя стоит. Налил в нее бензина из бутылки и поехал кататься.

– По Академгородку?

– Да, мне тогда уже комнату дали в общежитие на улице Жемчужной, которая тогда называлась Спортивной. На первом этаже были трехкомнатные квартиры, много наших ияфовских мальчишек там жили, все уже поумирали. И мне выделили комнату в полногабаритной квартире. Не передать словами ощущений, что это такое, когда живешь на своей площади.

– С чего началась ваша работа в ИЯФ СО АН СССР?

– Моя первая работа как инженера была над ускорительным комплексом ВЭПП-4, а именно над синхротроном Б-4. Моей задачей было собрать его с нуля и выставить. Как видите, ВЭПП-4 до сих пор работает, значит мы справились. В тот период я заинтересовался созданием программного обеспечения для Б-4, и когда в Институте начали реализовывать проект электрон-позитронного коллайдера ВЭПП-2, я очень много работал над ним уже в качестве программиста. С Иваном Александровичем Коопом – он был моим руководителем, мы рассчитывали и изготавливали бустерное кольцо коллайдера и программу расчета магнитных полей. Программное обеспечение для БЭП очень долго функционировало, у него была изюминка – ПО было сделано на основе польского компьютера Odra. Мы назвали его «Одрёнок». Тогда наши электронщики, лаборатория 6, изготовила отечественный крейт – контроллер для управления всякой электроникой. В общем, получилось вычислительное управляющее устройство высшего класса. И только наша советская неповоротливость не позволила коммерциализировать разработку. Для «Одрёнка» был разработан язык программирования, который до сих пор у нас используется для расчетов. В общем, цифровых решений в Институте тогда было уже много, и я во всем этом принимал участие. В какой-то момент я из инженера полностью переквалифицировался в программиста.

– Когда это произошло?

– Когда я заболел. Болел долго, даже университет пришлось бросить, потом я его окончил, но после академического отпуска. Вернувшись, я понял, что железо мне больше не тягать.

Но появились новые задачи. Например, как-то встал вопрос, а можно ли каким-то образом упорядочить все имеющиеся данные по научным работам в библиотеке ИЯФ. Так появилась база данных «Парадокс», из нее выросла и «Ирма».

– Кто такая «Ирма», и почему ее так зовут?

– «Ирма» – это многофункциональная база данных Института ядерной физики. Названа она в честь дочери писателя Виктора Банева из повести братьев Стругацких «Гадкие лебеди». От Стругацких у нас в Институте много чего. Например, есть сервер «Алдан», названный как вычислительная машина в институте НИИ ЧАВО, есть сервер «Сталкер».

Начальник отдела автоматизации административно-хозяйственной деятельности ИЯФ СО РАН Владимир Исаакович Купчик. Фото Т. Морозовой.

«Ирма» появилась не потому что кто-то поставил такую задачу, мне просто захотелось оптимизировать работу Института. На самом деле идея зародилась, когда рядом со мной в кабинете работали две женщины, медик и психолог. Уж кто их здесь приютил, не знаю, наверное, Юрий Борисович Юрченко, здесь же была поликлиника, которая позже переросла в Центр новых медицинских технологий. В общем, тогда эти две девушки проводили исследования кожно-гальванических реакций, а я помог систематизировать всю получаемую ими при обследовании информацию. Они все писали на бумаге, а я сделал автоматизированную электронную систему, куда данные, снятые с приборов, попадали уже автоматически. Потом появилась идея создать и электронную базу данных ИЯФ. Так появилась «Ирма». Функционал у нее богатый, а к этому добавьте доступность, удобство использования и техподдержку. Система работает уже четверть века.

– Кто осуществляет техподдержку?

– В нашем отделе 13 человек, из которых семеро программисты – этого достаточно. Я тоже работаю, часто из дома, лежу с котами, принимаю звонки – по 30-40 в день.

– Что вам нравится в вашей работе?

– Деменции не будет, по крайней мере задержится.

– Я вижу у вас портрет Г. И. Будкера. Вы были знакомы с ним лично?

– Нет, что вы, я был тогда всего лишь лаборантиком. Но я могу себе представить, через что ему пришлось пройти, когда он в Москве создавал ИЯФ.

– Ну это же была судьбоносная история для него?

– Всякая судьбоносная история основана на человеческих желаниях. Вот ему захотелось, очень захотелось Институт. Наверняка были те, кто ему говорил: «Чушь несете, какой институт?!». Но мне кажется, что он никого не спрашивал – начнешь спрашивать, точно запретят, а если разрешат, то извратят все до невозможности.

Будкер – голова! Все, что тут есть, все его. Как сказано у Козьмы Пруткова: «Гений мыслит и создает, человек обыкновенный претворяет в жизнь, дурак пользуется и не благодарит». Очень часто так бывает. Мы знаем конечный результат, а как он это сделал? Сколько вокруг него было недоброжелателей? Гениальный человек был и главное, понимал жизнь, как надо. Реализовал идею встречных пучков, электронное охлаждение – берите, ешьте. Работы в области физики плазмы, хоть и не такие громкие, но тем не менее.

Утомил вас?

– Нет, я люблю слушать. Может, вы немного расскажете еще про свою семью?

– У меня одна дочь от первого брака, а у нее дочка и сын – мои внук и внучка. Дочка и внук живут в Эстонии, а внучка – в Аргентине. Они периодически приезжают – были в декабре, приедут в июне. Приедет она и внук Борька, дочке уже скоро 60 лет. С первой женой мы расстались в 1976 году, она уехала в Ленинград. Я всегда говорю, что у меня четыре главных события в жизни. Первое: мне удалось, мне повезло попасть в ИЯФ. Второе: дочка родилась. Третье: создание «Ирмы». Четвертое: женитьба на Тамаре. В 1980 году я женился на Томочке, она три года как умерла, ковид ее убил. И вот это самое мое большое горе. Война? Да что я там понимал. А это случилось на моих руках, на моих глазах. Вот такая печальная история.

Сейчас я живу с котом и кошкой, их зовут Красавчик и Нюша. И есть у меня кошки уличные, которых я кормлю. Не подкармливаю, а кормлю – разница большая. Прихожу домой, варю им еду, переодеваюсь и спускаюсь в подвал соседнего дома.

Подготовила Татьяна Морозова.