«Мне нравится идея создания источника с заключенным в себе маленьким солнцем»

- 23.04.2025

Болиды Формулы 1 способны развивать скорость более 350 км/ч и входить в очень крутые повороты максимально быстро. Происходит это благодаря прижимной силе, или так называемому граунд-эффекту. Эта аэродинамическая сила в буквальном смысле прижимает автомобиль к дорожному покрытию, обеспечивая идеальное сцепление. Попавшаяся на глаза задачка по физике, в которой нужно было разобраться с этим физическим явлением, заинтересовала ученика старших классов Даниила Гаврисенко. Еще парочка любопытных заданий, и молодой человек передумал становиться химиком и поступил на физический факультет Новосибирского государственного университета (ФФ НГУ), после чего пришел работать в Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН). В 2024 г. Даниил занял третье место на Конкурсе молодых ученых ИЯФ. В интервью он рассказал, почему выбрал профильным научным направлением физику плазмы, чем ему так приглянулась работа над созданием инжекторов для экспериментов в области управляемого термоядерного синтеза (УТС), и на какие научные вопросы он ищет ответы.

– Помнишь ли ты момент, когда полюбил физику? Были ли какие-то физические явления или процессы в окружающем мире, которые в детстве поражали или интересовали тебя?

– До выпускных классов я хотел стать химиком, заниматься аналитической химией, проводить анализ различных веществ, изучать их элементный состав. Мне казалось, что это классная и увлекательная работа. А потом я натолкнулся на интересные задачки в рамках школьного курса по физике. Одну я хорошо помню, она была связана с прижимной силой гоночных болидов. Я тогда очень удивился, что для быстрого прохождения поворота машине необходимо набрать скорость не меньше определенной. В целом, прижимная сила может достигать бОльших значений, чем сила тяжести. То есть в теории, болид Формулы 1 может гонять по потолку. Это меня сильно удивило. Наверное, именно из-за таких интересных задач, которые мы решали в классе, я решил стать физиком и поступил на физфак в НГУ.

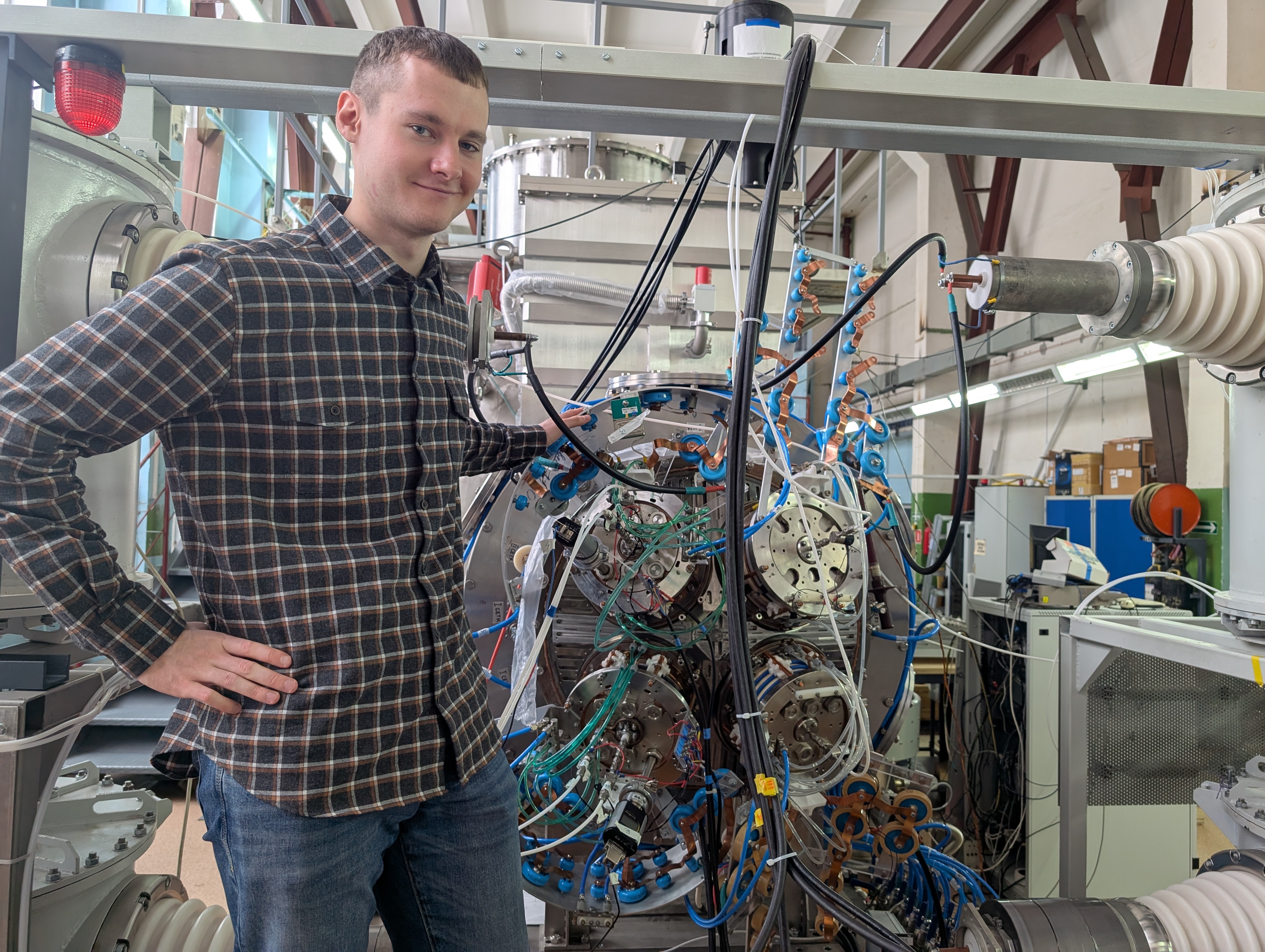

Инженер-исследователь ИЯФ СО РАН Даниил Гаврисенко и источник отрицательных ионов. Фото Т. Морозовой.

– Расскажи, пожалуйста, про учебу в университете: какие предметы тебе нравились, какие казались сложными, но при этом интересными. Что вообще помнишь из студенческих лет?

– Учебу свою, конечно, помню, особенно, как тяжело проходила адаптация на первом курсе после школы. Возможно, это связано с тем, что я окончил обычную школу, я учился в социально-экономическом классе МБОУ СОШ №55 города Барнаула. Весь первый курс я был один на один с учебой. Второй курс тоже оказался не так прост, но уже из-за количества материала, а третий давался трудно, потому что хоть материала и становилось меньше, но повышалась его сложность. И вот только четвертый курс бакалавриата, казалось, стал легче, потому что мы уже были немного в теме и больше уделяли времени работе в институте.

– А как ты попал в ИЯФ?

– Еще до распределения по кафедрам, которое происходит в НГУ в конце второго курса, я знал, что хочу заниматься ядерной физикой, и, соответственно, мне был интересен ИЯФ. Но впервые я попал в Институт через спорт. Мой тренер по волейболу, Игорь Анатольевич Гусев, предложил нам сходить в ИЯФ на экскурсию. Нам показали электрон-позитронные коллайдеры ВЭПП-2000 и ВЭПП-4М, плазменные установки, лаборатории, занимающиеся радиоэлектроникой. В общем, мы тогда, кажется, посмотрели все, но меня очень заинтересовали инжекторы. Это устройства, создающие пучки атомов для нагрева и диагностики плазмы в крупных термоядерных установках с магнитным удержанием. На первый взгляд может показаться, что все физические вопросы атомарных инжекторов решены и остается только разработка инженерных решений, но при более детальном знакомстве оказывается, что это совсем не так. Существует множество вопросов, связанных как с физикой плазмы, электродинамикой, теплофизикой, радиоэлектроникой и другими дисциплинами, так и большое количество нерешенных инженерных задач. Именно это разнообразие и заинтересовало меня. Позднее Игорь Анатольевич, мой тренер, познакомил меня с Игорем Владимировичем Шиховцевым, который позже стал моим научным руководителем в лаборатории 9-0 ИЯФ СО РАН. Это было в первом семестре второго курса ФФ НГУ. Тогда я начал выполнять курсовую по теме «Измерение распределения плотности ионного тока в высокочастотном плазменном эмиттере». За продолжение этой работы в 2023 г. я получил именную стипендию им. Г.И. Димова, а в 2024 г. занял третье место на Конкурсе молодых ученых ИЯФ.

– Почему ты выбрал такую тему своих исследований? Какие значимые результаты ты получил в 2024 г. в своей научной работе?

– Если вспомнить все темы моих курсовых работ и диплома, которые я сделал в ИЯФ, то можно заметить, что прослеживается некоторая преемственность – я занимался изучением высокочастотных генераторов плазмы, которые еще называют ВЧ-драйверами, для атомарных инжекторов. После диплома я решил продолжить свои исследования, но взял более широкую тему и начал детальнее изучать весь ионный источник.

Сам по себе атомарный инжектор используется для осуществления термоядерной реакции – он нагревает водородную плазму до температур в сотни миллионов градусов и помогает ее удержать. Пучки быстрых атомов, которые попадают из инжектора в плазму и нагревают ее, получают методом ускорения первичных ионных пучков водорода или дейтерия до высоких энергий с последующим преобразованием их в атомы посредством нейтрализации. И вот от того, каким будет этот первичный пучок, сгенерированный в ионном источнике, зависит успех всего процесса. Имея некоторый опыт, я решил снова вернуться к теме, которой была посвящена моя первая курсовая работа. В магистратуре получилось подробнее разобраться с генерацией плазмы. Мы с коллегами изучили различные конфигурации ВЧ-драйверов и разобрались, какие параметры и при каких условиях можно на них получать.

Параллельно появилась задача по разработке диагностического инжектора для токамака ТРТ (Токамак с реакторными технологиями, который планируется построить в АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ», г. Троицк). Для этого проекта ИЯФ СО РАН разрабатывает нагревной и диагностический инжекторы. И в том и другом используются ВЧ-драйверы, поэтому я тоже принимаю в этой работе активное участие.

В ИЯФ СО РАН создана целая серия атомарных инжекторов, которые работают в плазменных установках по всему миру. Благодаря развитию технологий в области УТС сейчас весь мир переходит с импульсных систем с магнитным удержанием, где плазма удерживалась одну-две секунды, к стационарным, способным удерживать ионизированный газ с термоядерными параметрами до 100 секунд и дольше. Времена увеличиваются, а значит старые технологии, рассчитанные на импульсный режим, теряют свою актуальность – поэтому в ИЯФе и начата разработка инжекторов с непрерывным режимом работы, каждый элемент которых также модернизируется под новые условия.

Если для источника отрицательных ионов, который используется в нагревном высокоэнергетическом инжекторе, ВЧ-драйвер у нас разработан давно и активно используется, хотя и его мы улучшаем, то для диагностического инжектора мы планировали сначала использовать ионный источник на основе дугового генератора плазмы. Но после того, как коллеги из ТРИНИТИ попросили увеличить импульс до 100 секунд, было принято решение так же использовать индукционный плазменный генератор.

Конкретно я занимаюсь исследованием ВЧ-драйвера для этих инжекторов, то есть участвую в разработке новых узлов, оптимизирую параметры имеющихся плазменных генераторов для достижения необходимых эмиссионных характеристик. Сложив все результаты, можно сказать, что на данный момент мы понимаем, в какую сторону надо двигаться, какие нюансы учесть, чтобы разработать и создать инжекторы для ТРТ, но предстоит еще очень много работы.

Еще в 2024 г. мне удалось поучаствовать в летней школе от USTC (University of Science and Technology of China) и провести интересные измерения на источнике отрицательных ионов в ASIPP, которые оказались полезны для исследований в нашей лаборатории.

На пультовой токамака EAST. Слева направо сотрудники ИЯФ СО РАН: Виктор Устюжанин, Даниил Гаврисенко, Евгений Шмигельский. Фото из архива Д. Гаврисенко.

– Чем тебя заинтересовала физика плазмы? Можешь ли ты порассуждать о глобальных задачах: для чего изучать физику плазмы?

– Практически у всех экспериментов в области физики высокотемпературной плазмы и УТС одна глобальная цель – освоение нового источника энергии, который позволит ее удешевить или сделать доступной там, где раньше ее не было. Мне нравится идея создания источника с заключенным в себе маленьким солнцем. Именно поэтому я и заинтересовался физикой плазмы.

– Мешают ли ученым, работающих в области УТС, скептики?

– О том, что до УТС нам еще двадцать лет (при том, что прошло уже 50) – это почти мем. Но если серьезно, то управляемый термоядерный синтез – это очень непростая физическая задача, которая может потребовать еще двадцать лет напряженной работы ученых и инженеров. Главное, надо понимать, что никаких физических ограничений для осуществления контролируемой термоядерной реакции нет – УТС достижим. Так что, рано или поздно, человечество достигнет положительного выхода энергии и запустит промышленный реактор.

– И не важно, на какой магнитной системе – закрытой или открытой – он будет основан?

– Мы-то, конечно, за открытые ловушки, но инжекторы производства ИЯФ СО РАН могут работать на термоядерных установках как с открытыми, так и с закрытыми магнитными системами.

– Следишь ли ты за развитием науки в целом? Как тебе кажется, что сегодня интересует ученых больше всего? А на какие вопросы лично ты хотел бы найти ответ?

– Я бы не сказал, что сильно слежу за наукой, но некоторыми ее областями интересуюсь. В последнее время ученые выделяют нейросети – ведется много исследований в этом направлении, как для создания новых технологий искусственного интеллекта, так и для их применения (в том числе для управляемого термоядерного синтеза). Что касается моих личных вопросов к науке, меня интересует, когда появится работающий термоядерный реактор? Это вопрос, собирающий в себя сразу несколько более мелких, связанных с реализацией и применением УТС. Еще один вопрос связан с тем, как термоядерная энергетика все-таки повлияет на жизнь людей и позволит ли она начать освоение дальнего космоса?

– Вообще, что для тебя означает быть ученым? Просто работа, смысл жизни, хобби, за которое платят?

– Каждый, наверное, помнит, как в детстве хотел быстрее стать взрослым, чтобы во всем разобраться и все понимать. А потом, когда подрос, ничего ведь понятнее и не стало, даже наоборот, появилось больше вопросов, с которыми надо разбираться. Я думаю, что начинающий специалист рассуждает примерно так же: «Вот стану большим ученым и все пойму». По сравнению со студентом 4 курса я поднабрался опыта, в чем-то разобрался и получил какие-то ответы, но вопросов только добавилось. Поэтому я считаю, что настоящий ученый – это человек, который ищет ответы, даже на те вопросы, на которые еще никто не отвечал. Думаю, для таких людей – это больше смысл жизни, чем просто работа.

Подготовила Татьяна Морозова