«Стать физиком – это что-то само собой разумеющееся»

- 04.02.2025

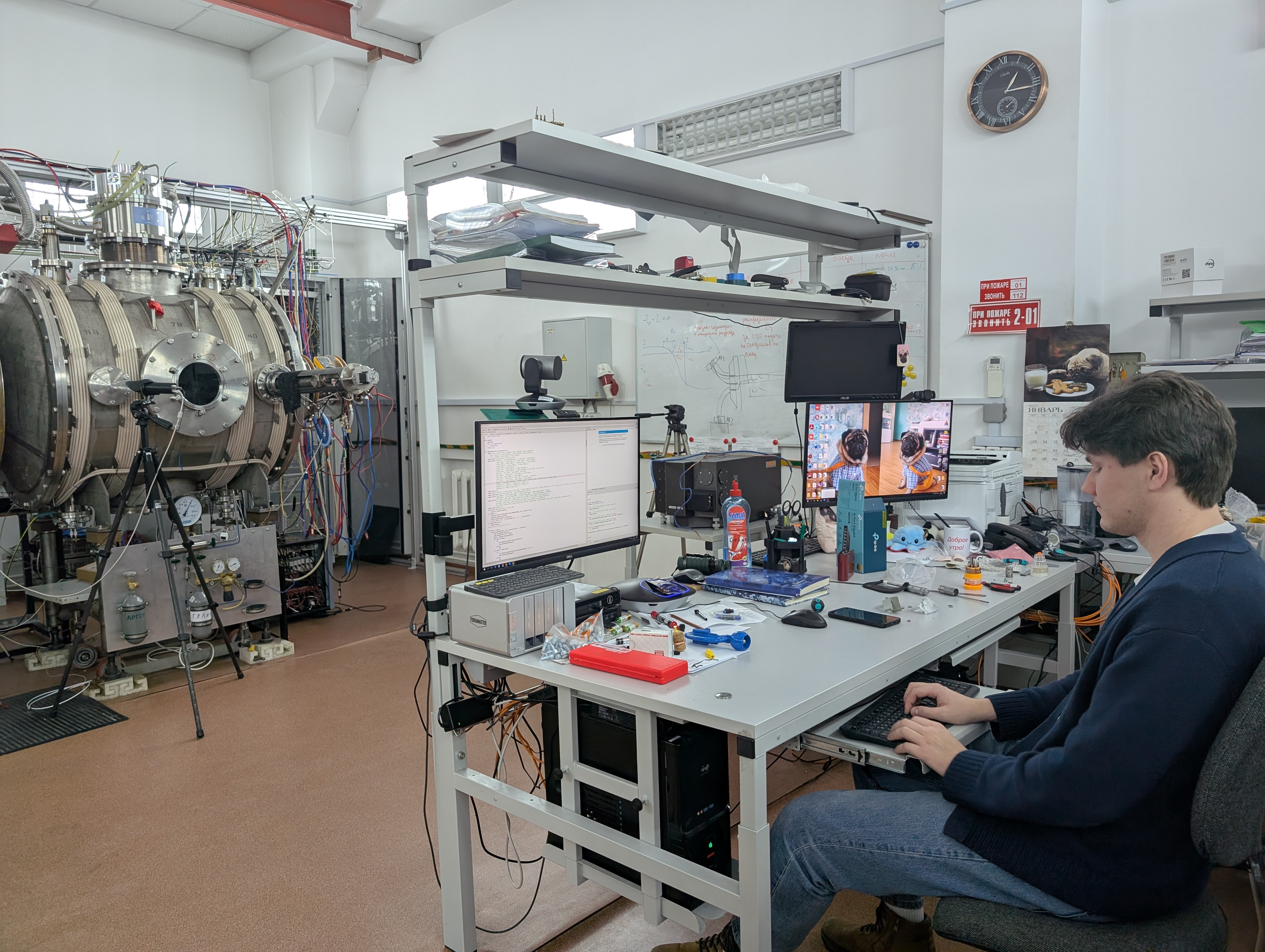

Алексей Кожевников учится на первом курсе магистратуры физического факультета Новосибирского государственного университета (ФФ НГУ). В Институте ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) молодой физик работает в плазменной лаборатории на установке СМОЛА (Спиральная магнитная открытая ловушка) и занимается развитием методов диагностики изменения диамагнетизма и энергосодержания ионизированного газа. В 2024 г. Алексей стал лауреатом одной из именных стипендий ИЯФ СО РАН, которые учреждены в Институте как мера поощрения талантливых физиков. Стипендии носят имена сотрудников ИЯФ, внесших существенный вклад в развитие института. Алексей получил стипендию им. В.Е. Захарова, а в 2023 г. – им. Г.И. Димова. В своем интервью молодой человек рассказал о том, как в семье врачей появился физик-плазмист, чем его так заинтересовал управляемый термоядерный синтез и перед каким выбором стоит любой ученый.

– Очень часто физики рассказывают, что выбрали эту науку, потому что в детстве были любопытны, интересовались различными физическими явлениями, происходящими в природе. Алексей, расскажи, пожалуйста, а как было у тебя? Есть ли какая-нибудь история, связанная с физикой, история о том, как ты ей заинтересовался?

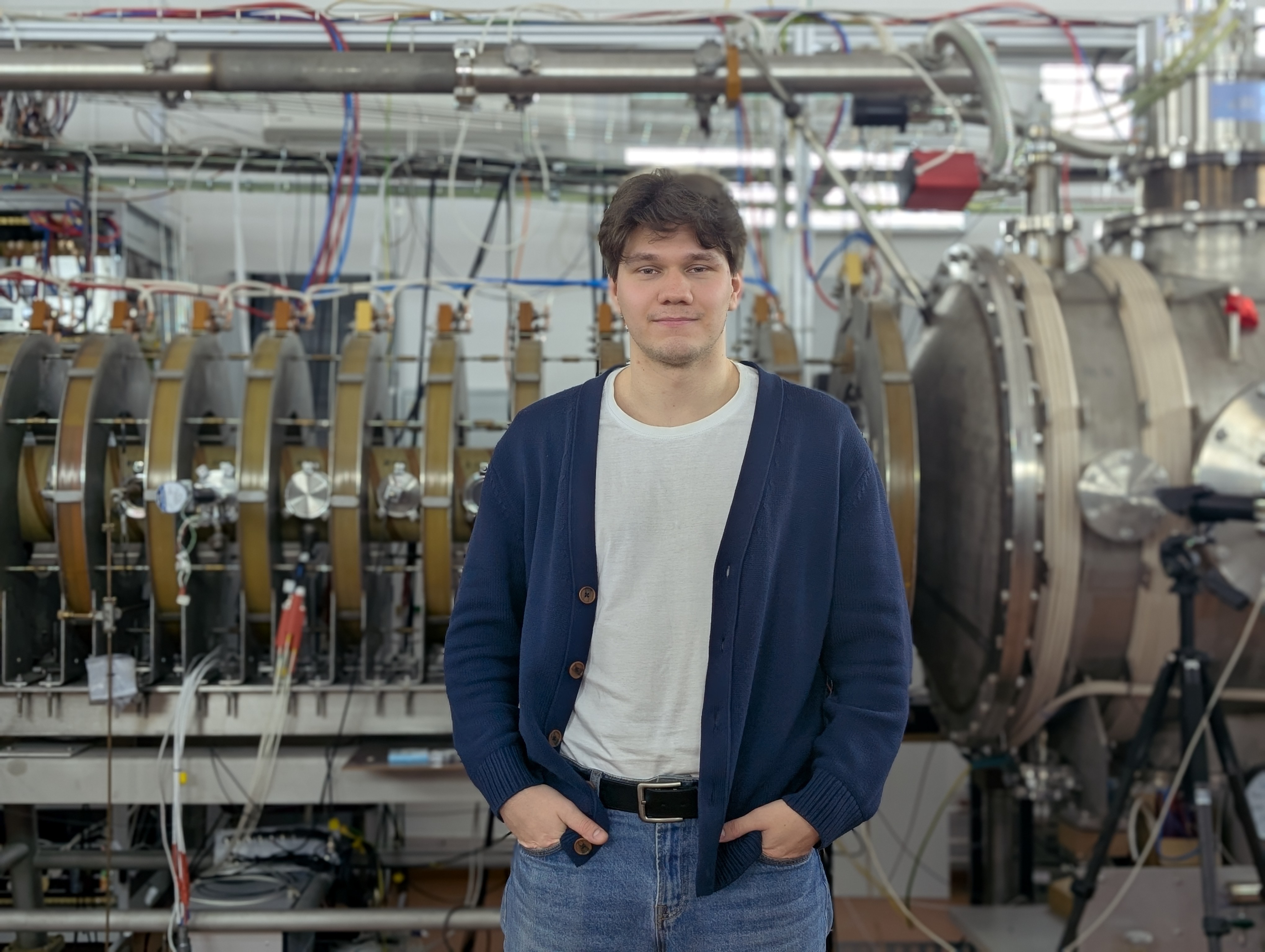

Старший лаборант ИЯФ СО РАН Алексей Кожевников. Фото Т. Морозовой.

– Мне с детства казалось, что стать физиком – это что-то само собой разумеющееся. В школе предмет давался легко, был интересен, получалось хорошо решать задачи на олимпиадах. Возможно, это некоторый бунт против родителей – я вырос в семье врачей. И с моими успехами в химии и биологии я бы мог поступить и в медицинский, но мне хотелось изучать мир, чтобы лучше его понимать. За ответами о его устройстве я и пошел в физику. На меня родители не давили, только поддерживали, но все же когда заходил вопрос о том, почему я не хочу идти по их стопам, я всегда вспоминал слова моего дяди – брата мамы. Когда ему намекали на карьеру врача, он говорил: «Хватит бедных людей в семье». Это не о том, что врачи мало зарабатывают, это про обозначение своих границ.

В общем, я окончил среднюю школу в Тогучине, это 100-120 км от Новосибирска, а в ФМШ не поступал. В школе у меня был хороший учитель по физике – Людмила Ивановна. Она прекрасно все объясняла, и, кажется, ей тоже было интересно со мной, потому что я был вовлечен в предмет, всегда спрашивал что-то дополнительное. Поэтому, мне кажется, если учитель привил интерес к предмету, поддерживал тебя в его изучении, то это не менее ценно.

– Сложно ли было адаптироваться к университетскому образованию?

– Мне было супертяжело первые два месяца, вот прямо очень. Сложно успеть на все пары, выполнить все задания. Но постепенно все улеглось, и, кстати, во многом мне помогли именно ребята, учившиеся в ФМШ. Они открыли мне простую истину: не на все пары нужно ходить (смеется). У меня появилось понимание эффективного тайм-менеджмента, я начал расставлять приоритеты, выделять то, что важно и то, что я могу пропустить. Сейчас кажется, что это очевидно, но не на первом курсе. И это именно то, о чем нужно задуматься, когда поступаешь в универ. Да, возможно, что ты все успеешь, но будут жертвы – например, у тебя не останется времени на сон.

Облегчила период адаптации еще дистанционка, которая из-за эпидемии ковида выпала как раз на наш первый курс. Честно говоря, я вряд ли бы сдал математику и линейную алгебру, если бы не удаленный формат. Дальше, когда я понял, как учиться, все пошло как по маслу. Очень эффективным форматом подготовки к сессии оказался коллективный подход, который мы практиковали с одногруппниками. Сначала учили билеты самостоятельно, а потом перед экзаменами собирались в какой-нибудь пустой аудитории и на доске прорешивали их все. Помню, мы так готовились на втором курсе к электродинамике, к функциональному анализу, к диффурам – это очень помогало хорошо запомнить материал, запомнить ходы всех доказательств, и потом мы все хорошо сдавали.

– Очень хорошая история о совместной подготовке к экзаменам, почему-то мне казалось, что такой формат изжил себя.

– Нынешние студенты стали более зависимыми от различных онлайн ресурсов, и когда у них нет под рукой какого-то источника, на который они могут опираться при подготовке, им становится сильно тяжело, как будто почву выбивают из-под ног. Я работаю в системе образования и немного в курсе некоторых нововведений, которые связаны с этим. Например, сейчас у третьекурсников на физфаке немного изменили программу месячных заданий по квантовой физике. Если раньше решения задач были известны, то теперь их негде посмотреть, а это лишает уверенности. Когда ты не уверен в правильном ответе, ты не можешь с такой же прыткостью, как раньше, идти к экзаменатору и рассказывать решение задачи.

У нас был подобный случай, когда мы готовились сдавать месячные задания по физике плазмы. Решения нигде не было, но мы собирались товарищами из группы и начинали разбираться, перечитывать соответствующие лекции. Уровень университетских задач он такой сложный, что не всегда сразу приходишь к решению, иногда надо подумать недельку, поспрашивать старших коллег, как они это делали, на что опирались – и вот так, по крупице, ты собираешь знания и доходишь до некоторой истины. И потом, когда, пройдя весь этот весьма нелегкий путь, ты садишься к экзаменатору, то в процессе сдачи, ты как бы говоришь ему: «Смотри, как я разобрался, я сам до этого дошел. А вот здесь мне было очень трудно, но я все понял». Вот это отдельный кайф.

И преподаватели НГУ, когда принимают задачи, они же прекрасно видят, сам ли человек дошел до решения или списал, в каких местах он хорошо разобрался, а что не понял и плавает. Такой подход дает шансы и студенту сдать лучше, потому что преподаватель всегда предложит пойти и подумать над тем моментом, на котором ты засыпался или умышленно не стал акцентировать на нем внимание. И потом, разобравшись, возвращаешься и объясняешь – так все потихонечку и сдается.

– А были ли в университете предметы, который тебе казались лишними, которые не пригодятся?

– Я бы сказал, что практически все гуманитарные предметы на физфаке очень сомнительны. Например, история нам, физикам, нужна постольку поскольку. Конечно, предмет важен для самообразования, но в том формате, в котором он давался, сложно расширить кругозор – никаких разделений на эпохи, все быстро по верхам, а хотелось бы чего-то более углубленного, может быть, даже в формате факультатива (но для тех, кто действительно интересуется).

Кстати, про философию я тоже сначала думал, что она не нужна, но потом в какой-то момент осознал, что все наоборот. Философия – это предмет, заставляющий тебя задумываться о многих вещах. Собственно говоря, до этого предмета я не думал о первопричинах разных физических процессов. Например, я знал, что есть заряженная частица и есть электромагнитное поле. Долгое время мне казалось, что главный вопрос состоит в том, как они взаимодействуют? Потом я понял, что есть еще вопрос, почему происходит именно так? Конечно, зачастую, ответ состоит в том, что такова природа вещей. Но мне кажется ценным просто задать этот вопрос.

Именно по этим причинам я сейчас взял себе спецкурс по Общей теории относительности (ОТО) – предмет, совершенно не связанный с моей научной деятельностью, но он еще и очень слабо связан с нашей реальностью, от того и так интересен. ОТО рассматривает эффекты, которые почти незаметны. На этом спецкурсе точно можно позадавать вопросы «Почему?».

В общем, философия привела меня к концепции задавать вопросы.

– Как менялось твое представление о научной деятельности за время учебы в НГУ и работы в ИЯФ СО РАН?

– У меня было сильно идеалистическое представление о научной деятельности. Когда я поступал в университет, думал, что буду гениальным ученым, буду двигать науку с точки зрения теории. В общем, хотел стать теоретиком. Но со временем, когда я немного познакомился с внутренней кухней и теоретиков, и экспериментаторов (что возможно только когда приходишь работать в научно-исследовательский институт), я изменил ход своих мыслей. Ни в коем случае не говорю, что теоретическая физика скучная, нет, но экспериментальная – сильно зрелищнее. В общем, восхитившись сначала теоретической стороной физики ускорителей, в процессе, написав курсовую работу в этом направлении, я понял, что меня это не цепляет, не мое, не понимаю приложения. А вот с плазмой мне все было понятно – мы двигаемся к чистому и эффективному источнику энергии, с бесконечным сырьем. Цель благая – это очевидно. Возможно, я просто глупый человек, не способный понять всей прелести физики элементарных частиц, но я выбрал свой путь – дайте мне термояд!

– Ты работаешь на установке СМОЛА, и в 2024 г. получил именную стипендию ИЯФ СО РАН за свои исследования. Расскажи, пожалуйста, когда ты впервые увидел установку и почему выбрал лабораторию кандидата физико-математических наук А.В. Судникова, чем конкретно занимаешься?

– СМОЛУ я впервые увидел, когда мы были на экскурсии в ИЯФе. И из всех плазменных установок большее впечатление произвела на меня именно она, плюс были понятыми задачи, которые нужно будет решать. Во многом мой выбор был обусловлен еще и тем, что в этой лаборатории работает молодой коллектив – в такой компании проще выстраивать эффективную коммуникацию.

Одной из центральных проблем открытых магнитных систем являются продольные потери. Для решения задачи подавления продольных потерь ведущий научный сотрудник ИЯФ СО РАН кандидат физико-математических наук А. Д. Беклемишев разработал новую теорию, в которой описывается удержание плазмы при помощи магнитного поля с винтовой симметрией. Для проверки этой теории и была разработана и построена экспериментальная установка СМОЛА. Принцип работы винтового поля заключается в том, что оно перенаправляет плазму к области удержания, а комбинация магнитных пробок не допускает ее вытекания в больших количествах.

Установка небольшая: энергия, температура и плотность плазмы в ней не велики, но наша задача показать, что метод винтового удержания эффективен и его можно использовать при работе с плазмой с термоядерными параметрами. Если мы это сделаем, то винтовые секции будут добавлены в проект установки для удержания термоядерной плазмы ГДМЛ (Газодинамическая многопробочная ловушка). Планируется, что ГДМЛ продемонстрирует возможность проектирования компактного, экономически и экологически привлекательного термоядерного реактора на основе магнитных ловушек открытого типа. Установка берет за основу многопробочные секции ГОЛ-NB (Гофрированная открытая ловушка), но, возможно, винтовые секции на ее концах позволят повысить плотность и качество удержания. Сейчас мы проводим апгрейд установки – собираемся поставить вторую винтовую секцию, то есть сделать ловушку симметричной. В планах экспериментально показать, что удержание становится еще лучше.

Конкретно я занимаюсь магнитными диагностиками, работаю с диамагнитными зондами. Моя задача – понять, сколько частиц остается в области удержания – этот параметр потом переводится из потоковых, «непонятных», величин в более понятные, в эффективное пробочное отношение, которое, собственно, и характеризует удержание. Мои зонды и методы диагностики, которые я применяю, позволяют верифицировать те результаты, которые мы получаем с помощью других диагностик. В своей дипломной работе я как раз и показал, что результаты согласуются, и мы на СМОЛЕ получаем хорошее удержание.

Алексей Кожевников и установка СМОЛА. Фото Т. Морозовой.

– Ты упоминал, что работаешь в системе образования. Расскажи подробнее – где и какой предмет ты преподаешь? Какие цели ставишь перед собой как перед преподавателем, видишь ли в этой деятельности свое предназначение?

– Не уверен, что я вижу в этом свое предназначение, но преподавание позволяет мне не забывать предмет. Сейчас я преподаю лабораторные работы в СУНЦ НГУ, а начинал с преподавания в Летней школе. Первый год у меня был химико-биологический класс, я помню, какую ответственность чувствовал перед ребятами. Тогда, по-моему, я давал им тепловые явления термодинамики, что с химией так или иначе связано, и в целом интерес у них был. И помню, что половину группы я уговорил пойти написать контрольную по физике, что для них было совсем необязательно. В итоге были те, кто получил и пятерки, и четверки. Потом у меня были ребята уже из физико-математического класса, и это, конечно, уже совсем другой уровень подготовки – почти все олимпиадники, и с ними уже не расслабишься. В моей преподавательской практике были такие случаи, что я не знал, как решить задачу, которую мы разбирали на уроке. Тогда я просто говорил ребятам, что подумаю над ней и расскажу им позже. И я не видел ничего дурного в том, чтобы признаться студенту или школьнику, что ты – взрослый – чего-то не понимаешь. Кажется, такая открытость, наоборот, сближает, дает детям понять, что ты такой же человек, как и они, и им проще с тобой общаться, приходить со своими вопросами.

В весеннем семестре 2025 г. в НГУ я буду преподавать лабораторные работы по оптике на кафедре общей физики, правда пока снова для химиков и биологов, но это позволит мне влиться в процесс.

– Что для тебя означает быть ученым? Просто работа, смысл жизни, хобби, за которое платят? В общем, это я набросала типичные варианты ответа, а ты дай, пожалуйста, свой.

– У многих людей стереотипическое отношение к этой профессии. Ученый – это такой же человек, с кучей проблем, с различными интересами, все точно так же, как и у людей других профессий. Я спортом занимаюсь, люблю с друзьями в компьютерные игры поиграть, Антон Вячеславович любит в походы ходить, Виктор поет. Вполне себе обычные увлечения обычных людей. Отличие только в том, что ученый – это человек, который решил, что хочет исследовать, разбираться, как устроен мир, а это занятие занимает практически все твое время. Поэтому такому человеку приходится балансировать между постоянным ростом квалификации, увеличением количества работы, личной жизнью, увлечениями. Но ухватить все сразу очевидно не получается, да и не получится, поэтому приходится расставлять приоритеты.

Подготовила Татьяна Морозова