Оптические неоднородности на поверхности золота являются причиной затухания терагерцевых поверхностных волн

- 02.10.2025

Дальнейшее качественное развитие микроэлектронной промышленности и сферы телекоммуникаций связано с изучением физиками терагерцевого (ТГц) диапазона. Терагерцевые частоты, в отличие от широко используемых СВЧ, за счет большей частоты излучения потенциально способны передавать больший объем данных (порядка Тбит/с), на что сегодня нацелены разработчики систем беспроводной связи поколения 6G. Также ТГц частоты позволяют выполнять вычисления с высокой скоростью, а это в будущем может повысить производительность процессоров в сотни раз. Использование поверхностных плазмон-поляритонов (ППП), которые представляют собой комплекс связанных колебаний поверхностной электромагнитной волны и волны зарядов на поверхности проводника, позволяет преодолеть ограничения микроэлектроники за счет объединения ее с фотоникой. Плазмонные компоненты, носителями информации в которых выступают ППП, являются основными элементами систем связи терагерцевого диапазона частот. Во всем мире идет активное изучение свойств и возможностей ППП на различных материалах и структурах. Специалисты Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) в своем недавнем исследовании, проведенном на Новосибирском лазере на свободных электронах (НЛСЭ), раскрыли причину отличия расчетной длины распространения ППП на металле от измеренной. Оказалось, что все дело не столько в омических потерях ППП в приповерхностном слое металла, по которому они «бегут», как считалось ранее, сколько в рассеянии ППП на его оптических неоднородностях и шероховатостях. Результаты опубликованы в Journal of Infrared Millimeter and Terahertz Waves (Springer Nature) и Infrared Physics & Technology.

«Плазмон – это фактически колебания ансамбля свободных электронов (в металле), а поляритон – это связанное состояние фотона (кванта электромагнитного излучения) и плазмона. Получается, что плазмон-поляритон – это связанный комплекс из классической электромагнитной волны и волны зарядов, который не излучается поверхностью в пространство, а двигается вдоль нее, – прокомментировал старший научный сотрудник ИЯФ СО РАН кандидат физико-математических наук Василий Герасимов. – Прилегая к поверхности проводника, такая волна на очень небольшую глубину (порядка десятка нанометров) проникает в материал. Поэтому характеристики плазмон-поляритонов, а значит и энергоэффективность плазмонных схем, качество и скорость передаваемой с их помощью информации, сильно зависят от оптических свойств приповерхностного слоя материала и его покрытий, из которых делаются плазмонные интегральные схемы».

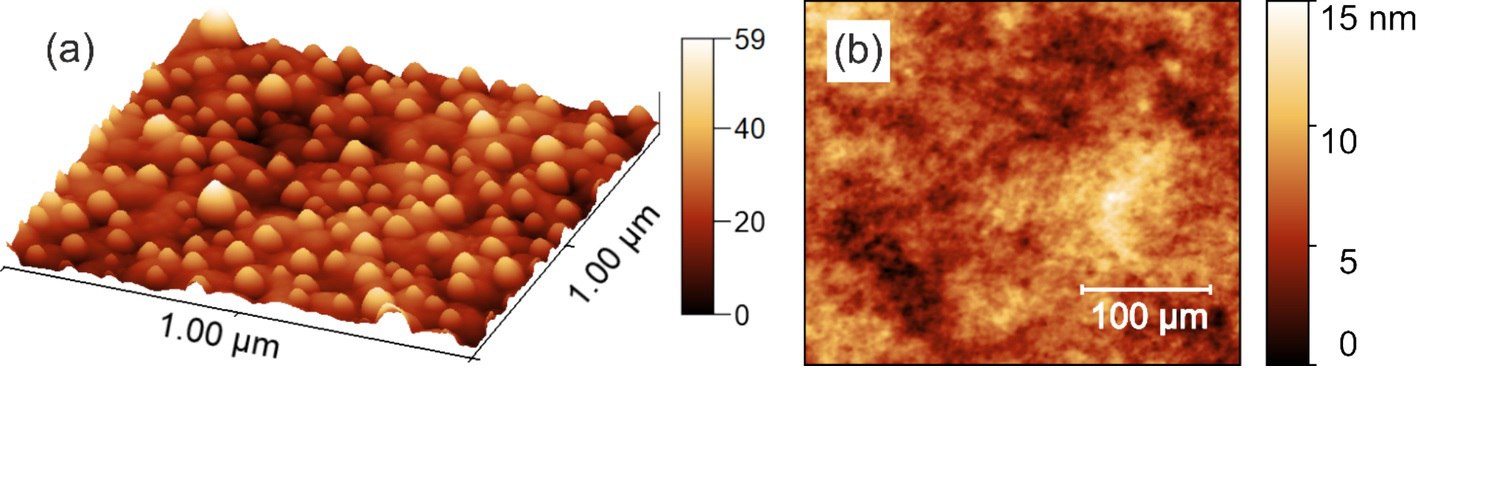

Снимок с атомно-силового микроскопа поверхности золотой плёнки. Она демонстрирует сложную зернистую структуру плёнки на поверхности. Предоставлено В.Герасимовым.

Внимание исследователей, занимающихся изучением терагерцевых поверхностных плазмон-поляритонов, давно привлекает парадокс отличия их расчетной (согласно классической модели проводимости Друде) длины распространения от измеренной (последняя оказалась на несколько порядков меньше первой). Исследование этого вопроса и поиск причин такого различия значений позволят в будущем эффективно использовать ППП для передачи и обработки данных. Специалистам ИЯФ СО РАН удалось провести ряд экспериментальных исследований зависимости затухания ППП на золоте от длины волны излучения в широком диапазоне ТГц частот (0.8 – 6 ТГц). Физики показали, что основной причиной отличия расчетной и измеренной длины распространения ППП на металле является рассеяние ППП на оптических неоднородностях приповерхностного слоя проводника, в данном случае золота. Исследования стали возможными благодаря Новосибирскому лазеру на свободных электронах – источнику мощного терегерцевого и инфракрасного излучения, аналогов которого нет не только в России, но и в мире. По средней мощности НЛСЭ в несколько раз превышает другие существующие в мире источники, что позволяет проводить уникальные эксперименты в очень широкой области длин волн (от 8 до 403 микрометров), в том числе направленные на развитие базы для перехода на терагерцевый диапазон в области телекоммуникаций.

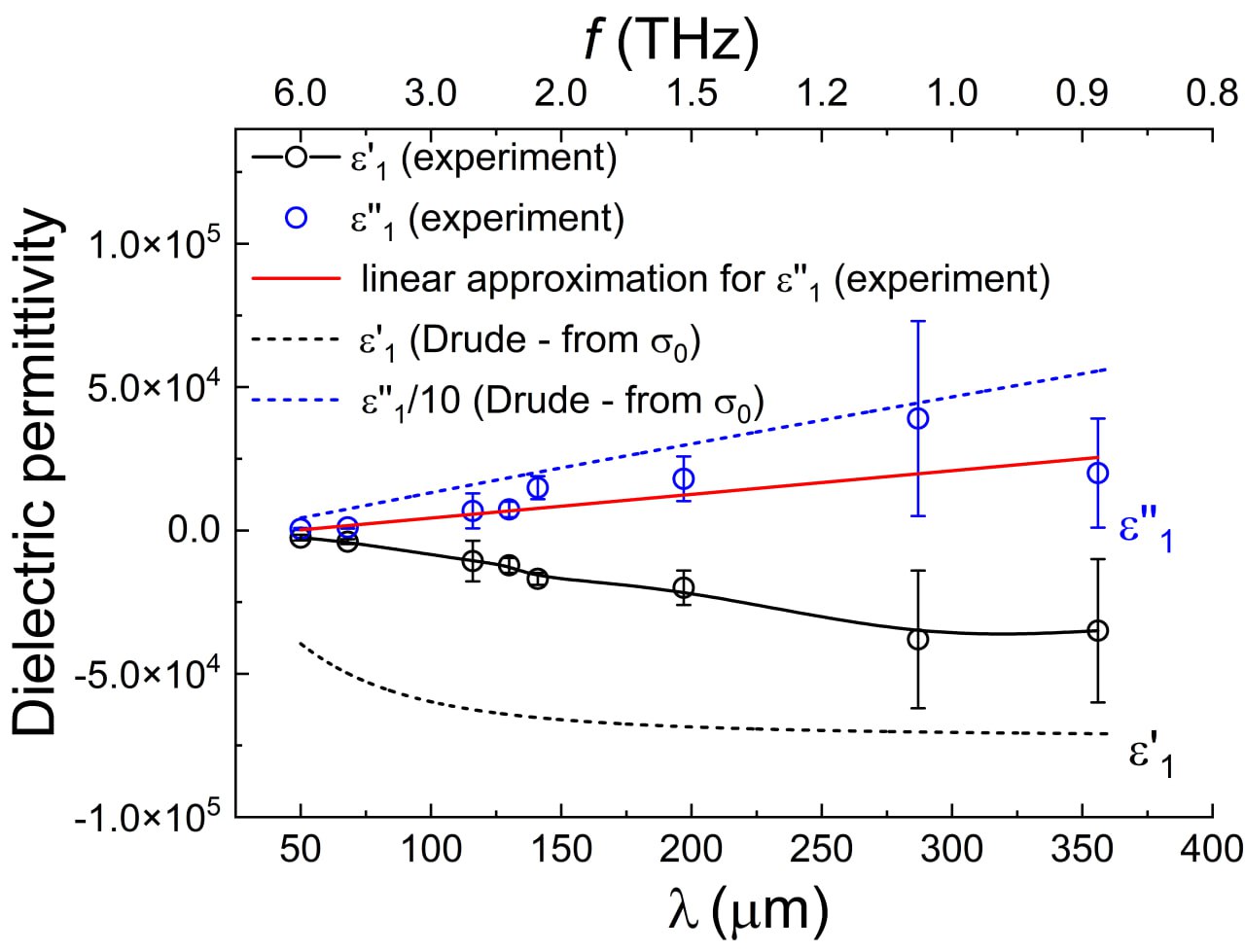

«Благодаря НЛСЭ мы можем генерировать плазмон-поляритоны и измерять их фазовую скорость, длину затухания, глубину проникновения в воздух на выбранном материале, – пояснил Василий Герасимов. – Причем измерять фазовую скорость на металле мы научились с высокой точностью (порядка 0.01%), что позволяет нам очень хорошо определять оптические константы материала. И на данный момент мы провели такие эксперименты на всех длинах волн НЛСЭ, то есть во всем диапазоне ТГц частот, на которых работает лазер. Один из основных результатов нашей работы заключается в том, что мы получили экспериментально измеренные оптические константы приповерхностного слоя золотых пленок в широком диапазоне частот. Далее, основываясь на этих данных, мы смогли оценить потери энергии на рассеяние (радиационные потери), которые испытывают плазмон-поляритоны, распространяясь по поверхности этого металла. Мы показали, что интенсивность этих потерь нелинейным образом увеличивается с ростом длины волны. В свою очередь, наличие радиационных потерь связано с поверхностным слоем материала, по которому распространяется ППП. Так как поверхность не идеальна, например, золотые пленки образуют зернистую или столбчатую структуры, полости и дефекты, ППП на них рассеиваются, значительно уменьшая длину распространения. Поэтому рассчитанная длина распространения и измеренная отличаются».

Дисперсия эффективной диэлектрической проницаемости поверхности золотой пленки. Предоставлено В. Герасимовым.

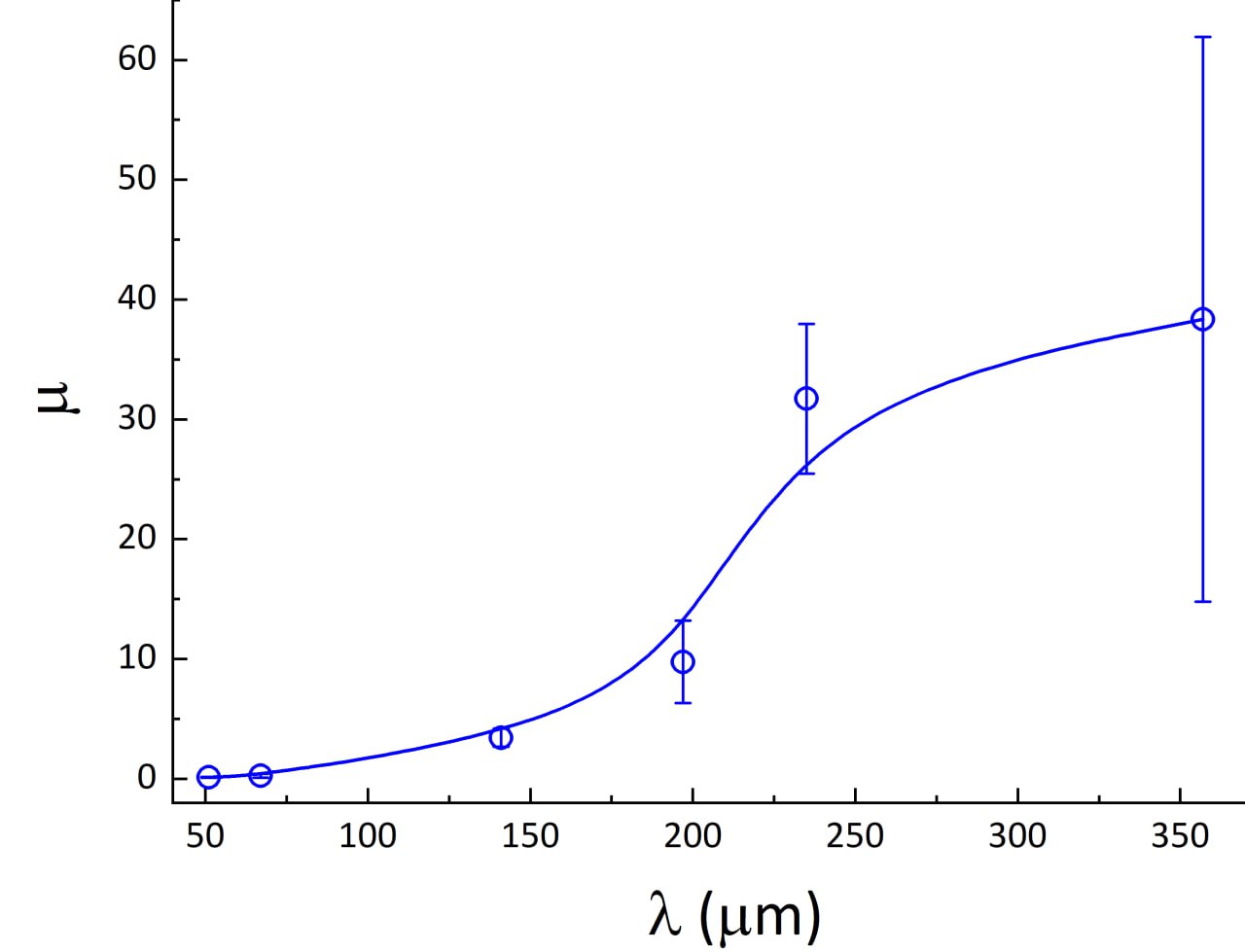

В проведенных исследованиях также было показано, что интенсивные радиационные потери ППП можно полностью погасить, нанося на поверхность металла слой диэлектрика толщиной в несколько сотен раз меньше длины волны, причем данная оптимальная толщина растет линейно с увеличением длины волны.

«Когда мы наносим диэлектрик на металл, мы улучшаем связь ППП с металлом, в результате чего, поверхностным волнам уже не так просто рассеяться с его поверхности, – прокомментировал Василий Герасимов. – С практической точки зрения, найденный способ подавления радиационных потерь очень важен для увеличения энергоэффективности плазмонных компонент систем связи».

Дисперсия отношения радиационных потерь к омическим потерям ППП в металле. Предоставлено В. Герасимовым.

Теперь специалисты НЛСЭ заканчивают следующий этап работы – исследования влияния материала и шероховатости подложки, а также технологии напыления на их поверхность металлических пленок на характеристики ППП. Это поможет, во-первых, получить металлические пленки с более оптимальными характеристиками для ППП, а во-вторых, разработать более полную теоретическую модель для описания проводимости сложной структуры поверхности металла.

«Полученная информация и разработка теоретических моделей очень важны, так как, не учитывая радиационные потери и специфику поверхности металла, можно будет сильно ошибиться в расчетах при проектировании плазмонных интегральных схем», – добавил Василий Герасимов.