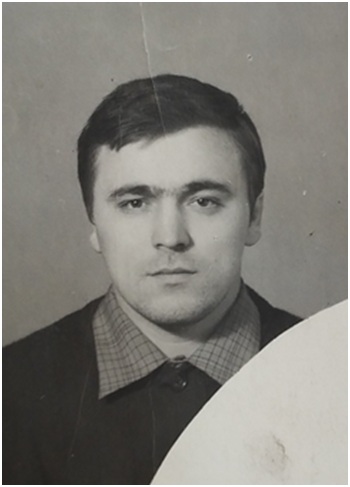

Пестриков Дмитрий Васильевич (г.р. 1946)

Доктор физико-математических наук, профессор кафедры физики ускорителей физического факультета НГУ. Специалист в области физики ускорителей и накопителей заряженных частиц.

Родился 11 апреля 1946 г. в г. Челябинске, там же окончил среднюю школу. В 1962 году поступил в Челябинский политехнический институт на факультет «Двигатели приборов и автоматов». В 1965 году перевелся в НЭТИ на физико-технический факультет, который окончил в 1968 году, получив специальность инженера-электрофизика.

В апреле 1968 года по распределению был принят стажером-исследователем в Институт ядерной физики СО АН СССР.

1970-1973 гг. – учеба в очной аспирантуре при ИЯФ, после ее окончания переход на должность младшего научного сотрудника.

1975 г. – кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Коллективная устойчивость пучков, взаимодействующих с низкодобротными внешними системами».

1982 г. – старший научный сотрудник по специальности «Теоретическая и математическая физика».

1987 г. – доктор физико-математических наук, тема диссертации «Коллективные и кинетические эффекты в накопителях».

1988 г. – ведущий научный сотрудник.

1993-2002 гг. – член секции ICFA «Динамика пучков».

2002 г. – Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники за цикл работ "Метод электронного охлаждения пучков тяжелых заряженных частиц" (в соавторстве с сотрудниками ИЯФ).

2012 г. – главный научный сотрудник.

Работы Д.В. Пестрикова посвящены изучению особенностей коллективных и кинетических явлений при накоплении интенсивных пучков. Изучал эффекты встречи в установках со встречными пучками и связанные с этим проблемы. Участвовал в работах по электронному и стохастическому охлаждению пучков тяжелых частиц в накопителях, по изучению когерентных колебаний и флуктуации пучков, неустойчивостей встречных пучков. Занимался проектированием электрон-позитронных фабрик и запуску В-фабрики в КЕК (Япония), проектированием электрон-ионных коллайдеров сверхвысокой светимости и ионных синхротронов для ускорения интенсивных пучков малозарядных тяжелых ионов (GSI, Германия). Неоднократно участвовал во всесоюзных и международных конференциях и совещаниях по ускорителям заряженных частиц, а также неоднократно выезжал в служебные командировки для проведения совместных работ и чтения лекций в школах по ускорителям заряженных частиц в ускорительных центрах Швейцарии, США, ФРГ, Италии и Японии. Автор более 160 научных публикаций.

Вел работы лаборатории 5 по изучению особенностей физики пучков в установках с охлаждением ионных пучков и в электрон-позитронных фабриках:

- им установлена возможность определения в накопителях ионов параметров холодных ионных пучков с сильным пространственным зарядом посредством измерения Шоттки шума дипольных флуктуаций пучка. Интерес к этому циклу работ формально выразился в приглашении сделать доклад о самосогласованном описании когерентных поперечных дипольных колебаний пучков с пространственным зарядом на рабочем совещании ICFA HB2008, которое проходило в г. Нэшвилл (США) 25-29 августа 2008 года;

- обнаружено и изучено неизвестное ранее явление – антизатухание Ландау малых когерентных колебаний встречных пучков;

- изучена и найдена возможность одновременной компенсации синхробетатронных и нечетных резонансов связи бетатронных колебаний при пересечении под углом протяженных встречных пучков в коллайдерах, использующих crab waist и crab crossing оптики фокусирующей системы;

- изучено влияние запоминания наведенных сгустком полей на развитие в нем быстрых неустойчивостей поперечных когерентных колебаний. В таких задачах синхробетатронные моды когерентных колебаний сгустка существенно перекрыты. Хотя запоминание приводит к формированию спектра собственных значений колебаний, отсутствие в нем лидирующих мод вызывает зависимости амплитуд колебаний от времени аналогичные тем, которые характерны для неустойчивости прерывания пучка в линаках (быстрые однооборотные неустойчивости). Изучены спектры когерентных колебаний в зависимости от времени когерентных сигналов для одиночного сгустка. Затухание Ландау мод приводит к появлению порогов неустойчивости. На пороге неустойчивости амплитуды когерентных сигналов после начальной раскачки или затухания достигают своего стационарного или квазистационарного значения;

- прямыми вычислениями установлены особенности подавления неустойчивости когерентных колебаний встречных пучков конечной длины при их лобовых столкновениях, обусловленные эффектом усреднения возмущения в месте встречи.

Преподавал в Новосибирском государственном университете (НГУ) с 1978 г., имел звание профессора (1992). С 1987 года поставил и вёл спецкурсы «Коллективные эффекты в динамике пучков» и «Нелинейная динамика пучков» для студентов и магистрантов кафедры физики ускорителей физического факультета НГУ. Для поддержки и сопровождения этих курсов издал совместно с Н.С. Диканским монографию «Физика интенсивных пучков в накопителях» (Новосибирск: Наука, 1989), а также учебные пособия «Затухание Ландау и расфазировки когерентных колебаний пучков в накопителях» (НГУ, 2010 г.), «Когерентные колебания встречных сгустков» (НГУ, 2011), «Теория когерентных колебаний пучков в накопителях» (НГУ, 2013) и другие. Председатель ГАК физического факультета НГУ (2006–2007).

Кроме того, Дмитрий Васильевич был одним из членов экзаменационной комиссии ИЯФ по приему кандидатского минимума. В течении ряда лет являлся ученым секретарем семинара ускорительных лабораторий ИЯФ. Был ученым секретарем и принимал активное участие в подготовке и проведении XIII Международной конференции по ускорителям частиц высоких энергий, которая проходила в 1986 году в Академгородке Новосибирска. За высокие результаты труда неоднократно получал благодарности, поощрялся премиями, был награжден знаком «Победитель соцсоревнования» (1974),

в 1975 году его портрет был помещен на Доску почета Института.

В 2015 году уволился из Института, проработав 47 лет.