Мешков Игорь Николаевич (г.р. 1936)

Советский и российский учёный в области физики ускорителей, специалист в области атомного ядра и физики пучков заряженных частиц. Член-корреспондент РАН (1991), академик РАН (2019). Лауреат Государственной премии РФ за цикл работ «Метод электронного охлаждения пучков тяжёлых заряженных частиц» (2001).

Родился 7 января 1936 в Москве. Окончил физический факультет МГУ в 1959 году и поступил на работу в Институт ядерной физики Сибирского отделения АН СССР, где прошел путь от старшего лаборанта до заведующего лабораторией. Здесь совместно со своими коллегами он впервые в мире разработал и продемонстрировал метод электронного охлаждения, принял непосредственное участие в создании систем электронного охлаждения (СЭО) и в проведении экспериментов на них в ряде зарубежных центров: LEAR (CERN), COSY (Jülich, Германия), ESR в GSI (Германия), HIMAC (Япония), в Лаборатории имени Ферми (США).

В настоящее время системы электронного охлаждения эффективно используются во многих лабораториях мира, а схема СЭО, предложенная И. Н. Мешковым, применяется во всех таких установках. За пионерские работы в этой области И. Н. Мешков был удостоен Государственной премии Российской Федерации и премии Европейского физического общества.

В 1989 году в Липецке И. Н. Мешков создал филиал Института ядерной физики – Физико-технологический центр. Основным направлением деятельности центра была разработка новейших технологий с использованием пучков заряженных частиц в области металлургического производства. В этом же центре осуществлена серия экспериментов по радиационно-химической очистке газов на Новолипецком металлургическом комбинате при их облучении электронными пучками. Выполнены работы по изучению физики пучково-плазменного разряда, в том числе с инжекцией электронного пучка в ионосферную плазму в ракетных экспериментах с использованием бортового ускорителя.

С ноября 1993 года Игорь Николаевич работает в Объединенном институте ядерных исследований. Под его руководством в Институте создан накопитель электронов и позитронов низкой энергии. Задачей этого накопителя является генерация потока позитрония для исследования фундаментальных вопросов физики. Подобный тип накопителей может быть использован совместно с накопителем антипротонов для генерации атомов антиводорода налету.

В настоящее время И. Н. Мешков занимает должность главного научного сотрудника Лаборатории физики высоких энергий имени В. И. Векслера и А. М. Балдина, под его научным руководством успешно разрабатывается международный проект уникального ускорительного комплекса тяжелых ионов NICA. Вместе с коллегами им выполнена оптимизация параметров комплекса и ведется его сооружение, проводятся работы по запуску бустера. С 1964 года Игорь Николаевич ведет преподавательскую деятельность в ведущих вузах России. На протяжении многих лет он был профессором и заведующим кафедрой общей физики Новосибирского государственного университета, с 1989 года преподавал в Липецком техническом университете, занимал должность заведующего кафедрой физики. Начиная с 1995 года, И. Н. Мешков преподает в аспирантуре и Учебно-научном центре ОИЯИ. В 1998 году на базе УНЦ ОИЯИ им создана кафедра «Электроника физических установок» Московского государственного института радиотехники, электроники и автоматики. Выпускники этой кафедры работают в ОИЯИ, МКБ «Радуга» и других научно-производственных предприятиях Дубны. С 2017 года Игорь Николаевич – профессор кафедры информационных и ядерных технологий СПбГУ.

И. Н. Мешков подготовил 14 кандидатов и 4 докторов физико-математических наук. Его ученики успешно работают в ОИЯИ и ведущих ускорительных центрах мира. Он автор более 450 публикаций в ведущих журналах и докладов на международных конференциях, член редколлегии журнала «Физика элементарных частиц и атомного ядра» (ЭЧАЯ). С 1995 по 2012 годы Игорь Николаевич был председателем научного совета Отделения ядерной физики РАН по проблеме «Ускорители заряженных частиц», в настоящее время – заместитель председателя. Награжден медалью «За трудовую доблесть», орденом Дружбы, знаками отличия ОИЯИ и стран-участниц.

Сын Игоря Николаевича – Олег Игоревич Мешков – физик, закончил НГУ и с 1981 года работает в ИЯФ, пройдя путь от стажера до главного научного сотрудника, заведующего объединенной научно-исследовательской лабораторией 1-3. Как и его отец, увлекается альпинизмом, чемпион России 2004 года по горному туризму, руководитель секции горного туризма НГУ.

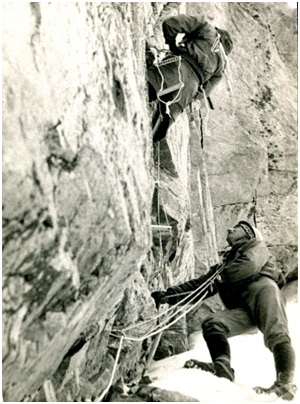

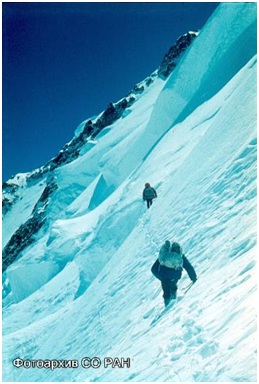

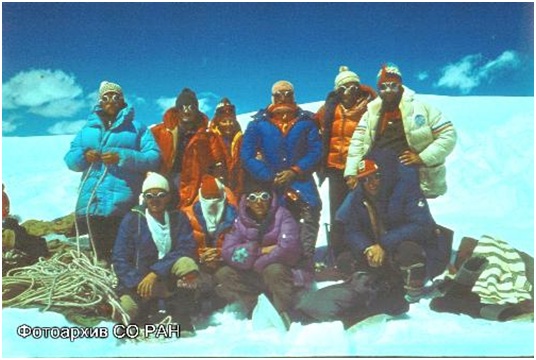

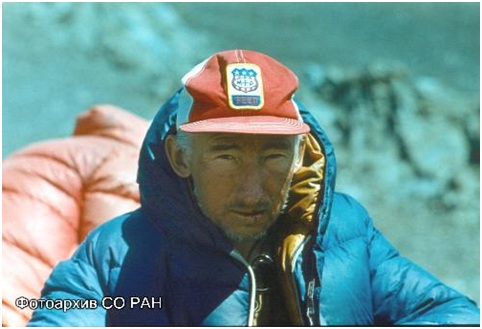

В багаже академика Игоря Николаевича Мешкова не только научные, но и спортивные достижения – он много лет увлекался альпинизмом. В 1962 году стал одним из основателей альпинистского клуба "Вертикаль" (Академгородок, Новосибирск), в 1968 году получил звание мастера спорта, а в 1981 - звание “Снежный барс”, которым награждаются альпинисты, покорившие высшие вершины, расположенные на территории бывшего СССР – пики Коммунизма (7495 м), Победы (7439 м), Ленина (7134 м) и Евгении Корженевской (7105 м). Альпинизм – спорт особый. Альпинист должен обладать выносливостью бегуна, силой и ловкостью гимнаста, реакцией теннисиста. Кроме того, альпинизм – исследование объекта и пути к нему. Альпинисту нужно знать географию района восхождения, особенности его климата, геологии. Не обойтись ему без специальных знаний по физиологии (что делать в условиях гипоксии, низких температур, высокой солнечной радиации), медицине, организации радиосвязи в горной местности.

В багаже академика Игоря Николаевича Мешкова не только научные, но и спортивные достижения – он много лет увлекался альпинизмом. В 1962 году стал одним из основателей альпинистского клуба "Вертикаль" (Академгородок, Новосибирск), в 1968 году получил звание мастера спорта, а в 1981 - звание “Снежный барс”, которым награждаются альпинисты, покорившие высшие вершины, расположенные на территории бывшего СССР – пики Коммунизма (7495 м), Победы (7439 м), Ленина (7134 м) и Евгении Корженевской (7105 м). Альпинизм – спорт особый. Альпинист должен обладать выносливостью бегуна, силой и ловкостью гимнаста, реакцией теннисиста. Кроме того, альпинизм – исследование объекта и пути к нему. Альпинисту нужно знать географию района восхождения, особенности его климата, геологии. Не обойтись ему без специальных знаний по физиологии (что делать в условиях гипоксии, низких температур, высокой солнечной радиации), медицине, организации радиосвязи в горной местности.

Из воспоминаний А.С. Мардежова и И.Н. Мешкова «Добыть голову барса» о наиболее трудном восхождении альпинистов «Вертикали» на пик Победы (журнал «Наука в СССР, № 6 за 1983 г.):

«Утро 25 июля 1981 года мы встречали на левом берегу реки Иныльчек – там, где кончается автомобильная дорога. До базового лагеря предстоит преодолеть 70 км пешком, в него мы попали, поплутав по льду и камням сошедших раньше ледников, к середине дня 28 июля. На 31 июля назначен первый выход на маршрут, и в лагере кипит работа. Здесь собрались команды со всех концов страны.

Когда покидали базовый лагерь, ледник был окутан густым туманом, ориентироваться в котором не так-то просто. Наутро, пока смерзшийся снег хорошо держал, прошли ледопад с его глубокими трещинами и ажурными снежными мостиками и вскоре оказались у подножия северного склона. По следам прошедших здесь накануне красноярцев мы за пять с половиной часов вышли на плато «5200». Расположились в снежной пещере, планируя завтра подняться на «6000». Но утром – какой там выход, не заблудиться бы между двумя входами пещеры! Сыпал и сыпал снег – видимость метров 50. Утром 3 августа, несмотря на снегопад, начали спуск. От тропы остались одни воспоминания, если бы не вешки с красными флажками, которыми мы предусмотрительно промаркировали маршрут, пришлось бы изрядно поплутать. Спуск на ледник занял два часа, затем еще три часа «распутывали» ледопад, неузнаваемо преображенный снегопадом, и еще через четыре часа были в базовом лагере.

8 августа вновь начали подъем, работали девять с половиной часов, от пещеры на плато поднялись на ребро, к отметке «6100». Этот участок был для нас новым.

Идем в валенках. Подшитые войлоком и микропористой резиной, они оказались на редкость удачным вариантом высотной обуви. Привязанные к ним кошки не сжимали стопу, и мы почти не страдали от обычного для таких восхождений переохлаждения ног.

При подъеме с плато на ребро приходится преодолевать два сложных и опасных участка. Первый – острый снежный гребень, увенчанный карнизами, причудливо свисающими то влево, то вправо с конька гребня. Затем крутой снежный склон со скальными островами.

10 августа проходим ледопад «6900». Перед нами сложная тактическая задача: нужно найти проход через верхний ледопад. После недолгих колебаний выбираем траверс фирнового склона под гигантским ледовым сбросом. Александр Герасев уходит на 40 метров, до противоположной стороны склона еще далеко. Отправляем ему на помощь Александра Логинова, он организовал страховку через ледоруб, и Герасев уходит еще на 40 метров и выбирается на лед. Вворачивает пару ледобуров – перила готовы. Начинается «переправа». Бивуак устанавливаем под защитой гигантского ледового сброса, здесь почти нет ветра, и не надо строить защитную стенку.

11 августа выбрались на фирновое поле, которое, набирая крутизну, тянется чуть ли не до самой вершины. В средней части его пересекает скальный гребешок, под ним должна быть ночевка «7100». Проходим нижнюю часть поля. Местами его крутизна возрастает градусов до пятидесяти, и мы тщательно страхуемся. Вверх ползем медленно – высота дает о себе знать, приходится часто останавливаться и успокаивать дыхание… Площадка «7100» - покатый пятачок на скальном гребешке, на котором, после часовых усилий, удается разровнять место под две палатки.

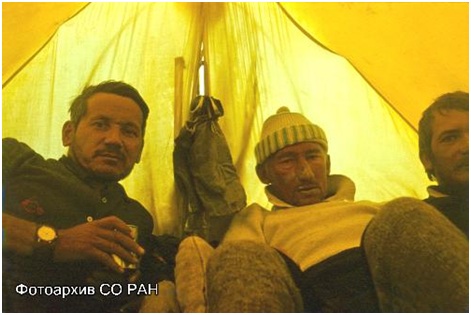

Наступает утро 12 августа, а с ним развеиваются все надежды на решающий штурм вершины. Развеиваются буквально – ураганный ветер заставляет отказаться от попыток восхождения. Лежим в палатках, слушаем, как ветер и снег хлещут по их скатам, и коротаем время в разговорах и доступных здесь играх.

13 августа ситуация близка к критической. Оставаясь на высоте, мы теряем силы. Еще день, и нужно будет уходить вниз. Делаем пару попыток выхода, но их отбивают ветер и мороз. Ясно, что нужно решиться: сейчас вверх или завтра вниз. В 10 часов ветер несколько стих. Солнце, мороз – вполне терпимая обстановка. Выбираемся из палаток. В мучительной борьбе с замерзшими фитилями привязываем кошки. Руки без рукавиц моментально замерзают.

Связки растягиваются по склону. Идем тремя тройками. Кажется, что двигаемся довольно быстро, но потом выяснится: на преодоление 350 метров по высоте (меньше 800 метров пути) нам потребовалось почти шесть часов. Идем по тому же фирновому склону. Склон коварный – крутизна постепенно нарастает, а фирн перемежается участками натечного льда. Выхода на вершинный гребень все еще не видно. Меняем ведущего и направление движения… И вот Рапопорт кричит, что вышел на гребень. А точнее, на вершину, потому что гребень и есть та самая «вершина стены». Вершина пика Победы.

Поиски контрольного тура, в котором хранится записка-доказательство достижения вершины, на Победе – операция нетривиальная. Сколько групп уходили с вершины, так и не найдя под глубоким снежным покровом пирамидку камней с коротким посланием тех, кто был здесь раньше. А потом начинаются разговоры «были – не были». Решаем – первая связка займется туром, остальные уходят вниз. Трое – Мешков, Герасев и Рапопорт – идут к туру, медленно продвигаясь по гребню. Ветер стих, но совсем рядом ползут густые облака, а внизу все затянуто серой пеленой, в которой утонули соседние вершины. Еще минут пятнадцать, и мы у тура. Ржавая консервная банка, в ней записка – послание из 1972 года. В 16 часов 15 минут пишем записку. Равиль фотографирует. Вниз не спешим.

Быстро проходим гребень, потом три веревки спуска по снежному склону к разрушенным скалам. Тройка выходит на фирн. Последняя веревка спуска. Герасев и Рапопорт принимают Мешкова, которому приходится спускаться лицом к склону, на передних зубьях кошек. Двойка Афанасьев – Хусаинов немного отстает. Видим, как они остановились на скалах над ледовым склоном. Если бы знать, что живыми мы видим их в последний раз… Склон крутой, но кошки держали хорошо. В одном месте Мешков, шедший здесь первым, зацепился кошкой за кошку и упал, заскользил по склоку, зарубаясь клювом ледоруба. Его задержал Герасев, дальше спускались без приключений.

Смеркалось. В семь часов вечера в базовый лагерь по связи передали: на вершину сходили, все в порядке. Но Афанасьев и Хусаинов так и не пришли. Оставалась еще надежда, что прошли мимо, не заметив лагеря. Но утром 14 августа из базового лагеря сообщили, что белорусы нашли ребят на громадном снежном склоне над лагерем «6900», чуть ли не на полкилометра ниже того места, где мы видели их в последний раз… Горькие минуты прощания. И еще два ледоруба остаются воткнутыми в снежные вершины пика.

15 августа, на спуске, радиосвязь доносит до нас другую скорбную весть – несчастье у красноярцев, до деталей повторившее события 13 августа. Снежное поле «6900» приняло новые жертвы. 20 августа пришли к языку ледника. Урочище Чон-Таш. Зеленая поляна, чистый ручей, сбегающий с гор, омывает подножие громадного камня. На камне выбиты имена тех, кто навсегда отдал себя Победе или Хан-Тенгри. И вот наша надпись: «Победа-81» и имена пятерых – то немногое, что мы можем для них сделать. Прощайте, ребята! До свидания, Победа!».