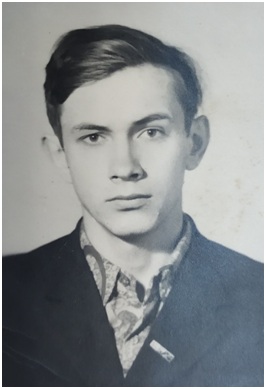

Лебедев Валерий Анатольевич (г.р. 1955)

Физик-экспериментатор, принимал активное участие в создании новых электрофизических установок Института.

Родился 21 декабря 1955 года в селе Осинники Кемеровской области в семье служащих.

После окончания 8-го класса средней школы поступил в физико-математическую школу при Новосибирском государственном университете, а в 1973 г. – на физический факультет НГУ. Исполнял обязанности старосты группы, занимался в секции альпинизма университета, имел 3-й спортивный разряд по альпинизму. Еще будучи студентом, проходил производственную практику, совмещенную с обучением, в Институте ядерной физики СО АН СССР.

В 1978 году окончил НГУ по специальности «Физика» и был распределен на работу в ИЯФ на должность стажера-исследователя. Во время стажировки принял участие в исследованиях, проводившихся на установке НАП-М. Прошел путь от ведущего инженера (1981) до старшего научного сотрудника (1986).

Из воспоминаний В.А. Лебедева:

«Я пришел в ИЯФ студентом второго курса весной 1975-го, в самый разгар исследований электронного охлаждения, продемонстрированного годом ранее. Первые результаты были доложены на Всесоюзной конференции по ускорителям заряженных частиц в ноябре 1974 года. Работы на системе электронного охлаждения ЭПОХА и накопителе НАП-М оказали фундаментальное влияние на мое воспитание как ученого. Упомяну только моих главных учителей: Николай Диканский, Игорь Мешков, Василий Пархомчук, Дмитрий Пестриков и Борис Сухина. К этому списку выдающихся ученых мне бы хотелось добавить имена двух лаборантов высшего разряда: Алексей Кулаков и Геннадий Балыков, которые тоже в меня «вложились». Когда активные исследования на НАП-М подходили к концу, вместе с Б. Сухина мы начали проектировать новую установку электронного охлаждения, способную охладить ионы за один пролет вместо нескольких сот тысяч оборотов, продемонстрированных на НАП-М. Установку назвали «Модель соленоида», сокращенно - «МоСол». Через несколько лет к нам присоединился В. Пархомчук, и в 1986 году мы доложили результаты экспериментов: на длине 2 м пучок охлаждался на ~20%».

По результатам экспериментов Валерий Анатольевич в 1985 году защитил кандидатскую диссертацию «Линейное электронное охлаждение». Результаты его работ докладывались на конференциях по ускорителям, публиковались в печати, а также были отмечены премией на конкурсе молодых ученых Института. В 1987 г. за работу «Сверхбыстрое электронное охлаждение» он вместе с соавторами был награжден дипломом 1-ой степени конкурса фундаментальных работ по физико-техническим наукам СО АН СССР.

Полученные знания В.А. Лебедев передавал молодежи: в 1979-1983 гг. был преподавателем в физико-математической школе, вел семинары по электродинамике в НГУ. В 1985-1991 годах работал по совместительству доцентом кафедры общей физики НГУ. Активно участвовал в общественной работе: был членом группы народного контроля объединенной лаборатории 1 и физоргом лаборатории 1-2. Лыжник. Занимался спортом, имел 1-й спортивный разряд по альпинизму.

Из интервью В.А. Лебедева: «После защиты диссертации начались нереализованные проекты: предложение по протон-антипротонному коллайдеру для УНК в Протвино, В-фабрика в Новосибирске, SSC в Техасе, где я был представителем ИЯФ в 1992-1993 гг. В 1994 году я уехал, сначала в Данию, а через год в США.

В 2000-е годы мне удалось принять участие в создании системы электронного охлаждения для коллайдера Tevatron в Фермилабе. Это прорывная работа: охлаждались антипротоны c энергией 8 ГэВ. Ничего подобного повторить до сих пор не удалось. В 2010-м ЦЕРН начал запускать Большой адронный коллайдер. Tevatron был машиной предыдущего поколения и не мог с ним конкурировать, поэтому в 2011 году проект закрыли. Участники разошлись по другим проектам, которые были менее интересны и менее амбициозны. В долговременном плане это привело к постепенной деградации экспертного уровня в ускорительном отделении Фермилаба».

В.А. Лебедев совместно с В.Д. Шильцевым является автором книги «Accelerator Physics at the Tevatron Collider» (Springer, 2014), которая посвящена вкладу команды Теватрона в физику ускорителей и пучков элементарных частиц.

Кроме того, Fermilab отметил заслуги Валерия Лебедева в открытии нового механизма потери частиц из-за внутрипучкового рассеивания и разработке новых методов охлаждения пучков, включая электронное, стохастическое и оптическое стохастическое охлаждение, а также в разработке ускорителей высокой интенсивности нового поколения. За разработки в области физики ускорителей, которые привели к значительному увеличению светимости коллайдера Tevatron В.А. Лебедев в 2017 году стал «заслуженным ученым» (Distinguished Scientist) Национальной ускорительной лаборатории им. Энрико Ферми (Fermilab) в Чикаго, США. Подобной чести удостоены всего два десятка ученых Fermilab – лидера физики высоких энергий, элементарных частиц и астрофизики.

В настоящее время Валерий Анатольевич является заместителем начальника ускорительного отделения лаборатории физики высоких энергий Объединенного института ядерных исследований в Дубне и принимает активное участие в создании коллайдера NICA (Nuclotron based on Ion Collider fAcility).

Из интервью В.А. Лебедева: «С помощью этого ускорительного комплекса, в котором сталкиваются тяжелые ионы, разогнанные почти до скорости света, можно будет в лабораторных условиях воссоздать особое состояние вещества, в котором пребывала наша Вселенная в первые мгновения после Большого взрыва, - кварк-глюонную плазму. Запуск коллайдера NICA должен стать настоящим прорывом, ничего подобного не строилось со времен Советского Союза. Над этим в ОИЯИ и в институтах-партнерах работают несколько тысяч человек из 34 стран мира. Особенно хотелось бы подчеркнуть, что наш успех был бы невозможен без сотрудничества с Институтом ядерной физики. По плану первый пучок должен быть запущен в кольца коллайдера летом 2025 года, но в полную силу ускорительный комплекс заработает года через 2-3. Для этого нужны полностью функционирующие системы охлаждения пучка.

ИЯФ уже сделал установку электронного охлаждения для бустера (с энергией до 100 кэВ). Поставка второй установки, теперь уже на очень большую энергию (до 2,5 МэВ), ожидается в 2025 году. Монтаж и пусконаладочные работы займут около двух лет. К настоящему моменту мы уже провели несколько сеансов пусконаладочных работ инжекционного комплекса. И приобрели неоценимый опыт, который, надеюсь, ускорит наше продвижение. Хотелось бы также упомянуть, что Институт ядерной физики изготовил ВЧ-систему для бустера и в настоящее время изготавливает многочисленные ВЧ-системы коллайдера.

Мы строим огромную установку. Если все получится, лет через пять Дубна станет вторым по масштабу (после ЦЕРН) исследовательским центром в Европе в области физики высоких энергий».