Сотрудники ИЯФ – ветераны Великой Отечественной войны

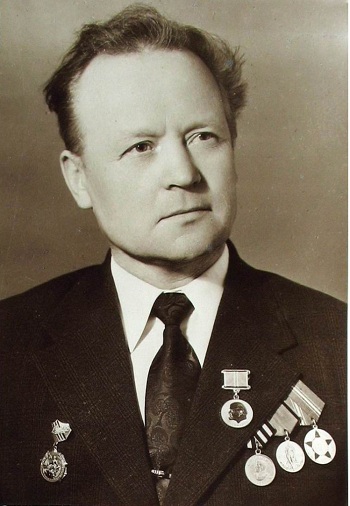

Батурин Павел Иванович (1925 – 2009)

Родился 22 ноября 1925 г. в селе Плетни Юргинского района Тюменской области в семье крестьян. В 1941 г. окончил 7 классов в соседнем селе Лабино. Из-за начала Великой Отечественной войны не смог продолжить дальнейшую учебу и начал работать счетоводом в колхозе.

В январе 1943 г. был призван в ряды Советской Армии Юргинским военным комиссариатом Тюменской области. В период с января по июль 1943 г. обучался в Омском военном пехотном училище, окончил его в звании капитана. В июле - ноябре 1943 г. воевал минометчиком на 1-м Украинском фронте. 22 ноября 1943 г. был ранен, получил тяжелую контузию, впоследствии был признан инвалидом Великой Отечественной войны. Пробыв в госпитале до апреля 1944 года, был комиссован и направлен на работу в г. Зеленодольск Татарской АССР на завод № 340 в качестве кочегара. В сентябре 1944 г. поступил на 1-й курс Зеленодольского судостроительного техникума. После окончания 1-го курса перевелся в Омское речное училище, ближе к месту жительства родителей.

Окончив Омское речное училище в 1948 году, получил специальность техника-технолога по холодной обработке металлов резанием. Был направлен на работу в Тюменский судоремонтный завод, где проработал диспетчером с 1948 по 1951 годы. В это же время поступил во Всесоюзный заочный машиностроительный институт, который окончил в 1957 году, получив специальность инженера-механика по металлорежущим станкам и инструменту.

Для создания более благоприятных условий для учебы перевелся на Новосибирский судоремонтный завод инженером-технологом механического цеха. В 1952-1958 гг. работал старшим инженером конструкторского бюро, в 1959-1962 гг. – начальником технического отдела завода. В мае 1963 г. был переведен на работу в Новосибирское проектно-конструкторское бюро Министерства речного флота на должность начальника отдела рабочего проектирования.

В декабре 1963 г. пришел на работу в научно-конструкторский отдел (НКО) Института ядерной физики СО АН СССР, где, начав с должности старшего инженера-конструктора (1963), стал руководителем научной группы (1971), ведущим конструктором (1976). Принимал активное участие в создании оригинальных ускорительных установок БСБ и «Змея-Матрешка», а также в разработке сверхвысоковакуумного оборудования и конструкций накопителей ВЭПП-3 и ВАПП-4. Работал быстро, изобретательно, вдумчиво и надежно, завоевав глубокое уважение сотрудников НКО и лабораторий, с которыми он общался. В начале 1980-х гг. занимался разработкой оборудования для экспериментов на тонкой газовой мишени в накопителях ВЭПП-2 и ВЭПП-3. Из-за ухудшения состояния зрения (последствия контузии) значительную часть времени он тратил на работы, связанные с монтажом и запуском оборудования на криогенной станции.

Занимался разнообразной общественной работой: был парторгом, членом профбюро НКО, руководил коллективом агитаторов НКО. За высокие показатели в работе неоднократно премировался, выдвигался на Доску почета Института. Награжден двумя орденами и 9 медалями.